Filed under: Crime Fiction, Krimis, Krimis,die man gelesen haben sollte | Schlagwörter: Bestenliste 2023, Hanspeter Eggenberger, KENNETH FEARING, krimiautorenaz

Und auch krimiautorenaz hat seine Bestenliste des letzten Jahres erstellt:

Filed under: Crime Fiction, JAHRESRÜCKBLICK, Krimis, Krimis,die man gelesen haben sollte | Schlagwörter: Best of 2022, Noir, Polit-Thriller, Thriller

Filed under: Krimis,die man gelesen haben sollte, Politik & Geschichte, Rezensionen, Sekundärliteratur | Schlagwörter: Dark Rome, Michael Sommer, römische Geheimgeschichtee

Willkommen auf der dunklen Seite der römischen Geschichte! Hier erwartet Sie eine mal schrille, mal bedrohliche und immer wieder verstörend vertraute Lebenswelt. Es ist eine Welt des Drogenkonsums, perfider Mordanschläge, obskurer Kulte, mysteriöser Staatsaffären, brutaler Bandenkämpfe und bizarrer Obsessionen. In dieser Szene finden Sie keine sittenstrengen Senatoren und Matronen, sondern treffen auf skrupellose Politiker, in allen Künsten bewanderte Prostituierte, nervenstarke Geheimagenten, geniale Waffenkonstrukteure und kaltblütige Giftmischerinnen. Willkommen in – Dark Rome !

Michael Sommer

Dark Rome

Das geheime Leben der Römer

Buch. Hardcover

3., durchgesehene Auflage. 2022

288 S. mit 17 Abbildungen.

C.H.BECK. ISBN 978-3-406-78144-5

War Mark Aurel drogensüchtig? Angeblich konsumierte der Philosophenkaiser Opium. Hat Archimedes, der geniale Baumeister aus Syrakus, tatsächlich eine Superwaffe konstruiert?

Und tagte gar eine Geheimloge in der unterirdischen Basilika, die Archäologen in Roms Unterwelt entdeckt haben?

Diese und viele weitere Rätsel erwarten die Leserinnen und Leser von Dark Rome – einer ebenso wilden wie faktenreich und spannend erzählten Sittengeschichte der römischen Welt.

So stößt, wer in den Abgründen des römischen Imperiums schürft, gelegentlich auf Bleitäfelchen: Am richtigen Ort vergraben und mit der richtigen Fluchformel versehen, konnte man mit schwarzer Magie versuchen, unliebsame Zeitgenossen in den Orkus zu schicken. Eilige wählten für solche Anlässe lieber ein Pilzgericht wie beispielsweise Agrippina, die Gattin des Kaisers Claudius, die ihren Gemahl mit seiner Lieblingsspeise zu einem Gott machte (böse Zungen behaupten, er habe es im Jenseits nur zu einer Karriere als Kürbis gebracht …).In den Dunkelzonen des römischen Reiches begegnet man auch Politikern wie den Statthaltern Albinus und Florus in Ägypten, welche die Provinzbevölkerung nach Strich und Faden ausplünderten.

Doch die beiden waren Waisenknaben im Vergleich mit dem notorischen Halsabschneider und Proprätor Verres, der Sizilien zu seiner Pfründe machte und dabei über Leichen ging. Was Mord aus politischen Motiven betrifft, so könnten selbst Despoten unserer Tage noch von den alten Römern lernen. Diese setzten bei Bedarf ihre Gegner – wie es etwa Sulla, Octavian und Marcus Antonius taten – einfach auf sogenannte Proskriptionslisten, so dass jeder die Vogelfreien straffrei töten und sich an ihrem Vermögen gütlich tun konnte.

DARK ROME führt in die „Dark Rooms“ des Römischen Reichs (diesen flachen Witz konnte ich mir nicht verkneifen).

Es ist faszinierend, was Sommer an übelsten und unappetitlichen Fakten ausgegraben und zusammengetragen hat!

Wer glaubte, dank seiner Gibbons- und Mommsen-Lektüre über die römische Geschichte hinreichend informiert zu sein, erlebt erschütternde Überraschungen.

Bei einem archäologischen Fund 1999 in Groß-Gerau etwa, wurde ein vierfach gefaltetes Blei-Täfelchen sichergestellt mit der Bitte an einen Dämon, eine gewisse Priscilla zu vernichten, die Geheimnisse verraten und „einen Nichtsnutz geheiratet“ habe und so „geil“ wie „irre“ sei. So beginnt das Kapitel über Schwarze Magie, in dem Sommer verblüffende Parallelen zum Voodoo-Kult ausmacht.

Das auch stilistisch brillante Buch gliedert sich in folgende Kapitel:

Von verschlossenen Türen und geheimen Orten, von Kaisern und Kurtisanen, von Geheimschriften und verbotenen Büchern, von Spionen und Wunderwaffen, von Giftmischerinnen und Drogendealern, von schwarzer Magie und seltsamen Verwandlungen, von Verschwörungen und Geheimlogen, von Korruption und organisiertem Verbrechen, von Falschspielern und Meuchelmördern, von Mysterien und geheimen Riten.

Ein Sachbuch, so spannend wie ein Thriller. Mehr noch: Hierfür lasse ich so manchen Thriller liegen.

Filed under: Conspiracy, Film, Geschichte des Polit-Thrillers, JACK LONDON, Klassiker des Polit-Thrillers, Krimis,die man gelesen haben sollte, Philosophische Fragen, Politik & Geschichte, thriller | Schlagwörter: DAS MORDBÜRO, Dianna Rigg, Film, JACK LONDON, Oliver Reed, Polit-Thriller, Robert L.Fish, Sinclair Lewis

Winter Hall ist Sozialist und Millionär. Also verfügt er über genügend Ressourcen, als er den angeblichen Selbstmord eines Freundes untersucht. Er entdeckt, dass hinter dem vermeintlichen Freitod eine Organisation steht, die für eine ganze Reihe von Morden in den USA verantwortlich ist: das Mordbüro. Ihm gelingt es, Kontakt mit dem Chef aufzunehmen, mit Iwan Dragomiloff ( der Roman spielt 1911, und die Hysterie über bombende russische Anarchisten ist seit längerem Bestandteil der Populärkultur) und erfährt mehr über die Organisation.

Das Mordbüro ist eine in New York ansässige Institution, die gegen Bezahlung Mordaufträge übernimmt. Eine Geld-zurück-Garantie gibt es auch, falls der Auftrag nicht binnen eines Jahres erfüllt wird. Natürlich abzüglich zehn Prozent für die Recherchekosten.

Allerdings sind Bedingungen an die Annahme geknüpft: Das Opfer muss eine für die Gesellschaft schädliche Person sein, etwa skrupellose Geschäftemacher, Verräter oder korrupte Politiker.

Das Ziel der Institution, deren Mitglieder fast alle ehemalige Wissenschaftler sind, die zu perfekten Mördern wurden, ist eine bessere Gesellschaft.

Winter Hall erteilt den Auftrag, Dragomiloff zu töten – und dieser nimmt ihn an. Denn er kann sich der Argumentation nicht verschließen, die später auch gegen die Rote Armee Fraktion massentauglich verbreitet wurde:

„Es war der Kampf zweier Gelehrter, zudem noch pragmatischer Gelehrter. Dass sein Leben verwirkt war, hatte keinen Einfluss auf Dragomiloffs Argumentation. Zur Debatte stand einzig die Frage, ob seine Attentatsagentur eine rechtmäßige Einrichtung war. Ja, sie dachten so pragmatisch, dass sie beide die gesellschaftliche Zweckdienlichkeit als entscheidendes Kriterium akzeptierten und darin übereinstimmten, dass diese in höchstem Maße ethisch war. Und anhand dieses Kriteriums trug am Ende Winter Hall den Sieg davon. »Ich erkenne jetzt«, sagte Dragomiloff, »dass ich nicht genügend Betonung auf die gesellschaftlichen Faktoren gelegt habe. Die Attentate sind weniger für sich genommen als vielmehr gesellschaftlich falsch. Ich würde das sogar noch relativieren. Von Individuum zu Individuum betrachtet waren sie keineswegs falsch. Aber Individuen sind nicht einfach nur Individuen. Sie sind Teile einer Gesamtheit von Individuen. Ich war nicht im Recht.“

Und nun beginnt eine irrwitzige Hetzjagd, ebenso spannend wie mit humorigen Szenen und philosophischen Diskursen durchsetzt.

Der Polit-Thriller THE ASSASSINATION BUREAU LTD basiert auf einem langen Fragment von Jack London, dass von dem heute leider vergessenen Kriminalschriftsteller Robert L.Fish vollendet und 1963 erstmals veröffentlicht wurde.

Von den 161 Seiten der amerikanischen Erstausgabe stammen die ersten 110 Seiten von Jack aus dem Jahre 1910. Die restlichen Seiten verfasste Fish nach Notizen des Autors. Nach diesen Vermerken sollte die Jagd auch noch nach Mittel- und Südamerika und nach Australien führen.

London verlegte die Handlung in die nahe Zukunft, 1911. Darin gibt es bereits Elektroautos und man spricht über die Russische Revolution!

Als „philosophischer Thriller“ ist DAS MORDBÜRO wohl nur mit einem zeitnahen Roman vergleichbar: G.K.Chestertons DER MANN, DER DONNERSTAG (1908) war.

Noch eine dritte Person war am Entstehen des Romans beteiligt:

Der spätere Literaturpreisträger Sinclair Lewis (1885-1951) – er war der erste amerikanische Schriftsteller, der den Preis erhielt – arbeitete jahrelang als Plot-Lieferant für Jack London, dem die Ideen für seine Massenproduktion ausgingen.

Aus dem Briefwechsel zwischen London und Sinclair:

„Lieber Jack London“, schrieb Sinclair Lewis, „ich war sehr erfreut, von Ihnen die Nachricht zu bekommen, daß Sie sich noch einige andere Kurzgeschichten-short story plots ansehen wollen. Ich lege ein dickes Bündel bei … Ich hoffe sehr, daß Sie eine beträchtliche Anzahl davon verwenden können …“

„Lieber Jack London“, schrieb Sinclair Lewis, „ich war sehr erfreut, von Ihnen die Nachricht zu bekommen, daß Sie sich noch einige andere Kurzgeschichten-short story plots ansehen wollen. Ich lege ein dickes Bündel bei … Ich hoffe sehr, daß Sie eine beträchtliche Anzahl davon verwenden können …“

„Lieber Sinclair Lewis, Ihre Plots trafen gestern abend ein, und ich habe sofort neun (9) übernommen, für die ich Ihnen hiermit, entsprechend Ihrer Rechnung, per Scheck 52,50 Dollar überweise …Einige entsprechen nicht meinem Temperament, andere kommen nicht in Frage, weil ich leider zu faul bin, die dazu noch nötigen Fakten und atmosphärischen Details zu recherchieren.“ Wieder andere verwarf er, weil sie „richtige O’Henry-plots sind, für O’Henry wären sie großartig“.

Insgesamt kaufte London 27 Plot-Ideen von Siclair Lewis. Fünf von ihnen hat er verwertet: Drei verarbeitete er zu Kurzgeschichten („Winged Blackmail„, „When the World was Young„, „The Prodigal Father„), zwei zu Romanen („The Abysmal Brute“, „The Assassination Bureau„).

Die Filmrechte wurden im Mai 1966 von United Artists für ein Burt Lancaster-Vehikel verkauft.

Als dieser sich von dem Projekt zurückzog, wurden sie an Paramount weitergereicht. Dort machten Basil Dearden (Regie) und Michael Relph (Drehbuch) aus der Vorlage „a very british comedy“ mit absoluter Starbesetzung: Oliver Reed spielte Dragomiloff und Dianna Rigg die angehende Investigativjournalistin Sonya Winter, zu der Winter Hall im Drehbuch mutiert war.

Die Schauplätze des Romans wurden aus den USA nach Europa und die Zeit von 1911 in 1914 verlegt. Telly Savalas, Curd Jürgens und Phillippe Noiret gehörten zu den Co-Stars. Die Musik komponierte kein Geringerer als Ron Grainer (The Prisoner, Man in a Suitcase etc.).

Der Film konzentriert sich auf die komödiantischen Momente, ist voller anarchischer Komponenten (gedreht wurde im April 1968) und amüsiert noch immer. Er atmet den Geist der Swinging Sixties,

In Zeiten von Corona wird das Sozialschmarotzertum wieder besonders deutlich: Die Reichen verdoppeln ihre Gewinne, die Börsenkurse gehen durch die Decke, der Mittelschicht droht der endgültige Kollaps, die lange behauptete Chancengleichheit ist durch ein seit Kohl und Schröder immer maroderes Bildungssystem endgültig ausgehebelt, und auf der Straße verenden die Obdachlosen.

Für die Neo-Cons oder Neo-Liberalen wird ihr Paradies wahr.

Was die meisten Investmentbanker und Nutznießer nicht erwirtschafteten Kapitals oder Internet-Mogule nicht wahrhaben wollen, ist, dass der Systemabsturz sie mitreißen wird. Um einen Satz von Henry Ford abzuwandeln: Computer kaufen keine Computer (bei Amazon).

Wie pervers dieses ohnehin schon perverse System inzwischen ist, kann man an zwei Faktoren ablesen: Kriege werden nicht mehr geführt um gewonnen zu werden, da das Führen von Kriegen profitabler als ein Sieg ist (mit der Ausnahme von „befreiten“ Rohstoff-Oasen), und Klimawandel gilt als Marktvariable.

Der lange Krieg gegen den Feudal-Kapitalismus (im „reinen“ Kapitalismus würde jeder Mensch bei und mit Null starten, und es gäbe kein feudalistisches Erbrecht) war auch eines der wiederkehrenden Themen des Schriftstellers Jack London (seine Dystopie DIE EISERNE FERSE befasste sich bereits 1908 mit dem Faschismus als Form kapitalistischer Herrschaft).

Der lange Krieg gegen den Feudal-Kapitalismus (im „reinen“ Kapitalismus würde jeder Mensch bei und mit Null starten, und es gäbe kein feudalistisches Erbrecht) war auch eines der wiederkehrenden Themen des Schriftstellers Jack London (seine Dystopie DIE EISERNE FERSE befasste sich bereits 1908 mit dem Faschismus als Form kapitalistischer Herrschaft).

In seinem Polit-Thriller-Fragment THE ASSASSINATION BUREAU LTD ging er aus philosophischer Perspektive der berauschenden Frage nach: Wie wäre es, wenn es eine marktwirtschaftlich orientierte Firma gäbe, deren Geschäftsmodell das Töten von Sozialschmarotzern wäre?

Natürlich für einen schönen Profit:

»Ist die Bezahlung der vollen Summe erforderlich – Sie wissen doch selbst, dass wir Anarchisten arme Leute sind.«

»Deshalb mache ich Ihnen auch so einen günstigen Preis. Zehntausend Dollar für die Tötung des Polizeichefs einer Großstadt ist nicht überzogen. Wären Sie Millionär und keine bettelarme Vereinigung, die am Hungertuch nagt, dann würde ich Ihnen für McDuffy fünfzigtausend Minimum berechnen.«

DAS MORDBÜRO könnte man als Allegorie auf den Kapitalismus lesen: Eine Maschine, einmal in Bewegung gesetzt, zerstört alles und jeden, auch die Erfinder und Profiteure.

In seinem Aufsatz ENGINE OF DESTRUCTION schrieb Alberto Manguel 2008 in “The Guardian” über dieses Buch:

“At the risk of stretching the comparison too far, I believe that the Assassination Bureau has enjoyed a modern reincarnation: we too have allowed for the construction of many such formidable social machineries whose purpose is – in their case – to attain for a handful of individuals the greatest possible financial profit, regardless of the cost to society and protected by a screen of countless anonymous shareholders. Unconcerned with the consequences, these machineries invade every area of human activity and look everywhere for financial gain, even at the cost of human life: of everyone’s life, since, in the end, even the richest and the most powerful will not survive the plunder.“

Filed under: Crime Fiction, Krimis,die man gelesen haben sollte, LAWRENCE SANDERS, Noir, NOIR-KLASSIKER, Rezensionen | Schlagwörter: Film Noir, Frank Sinatra, LAWRENCE SANDERS, New York, Noir, Serienkiller, SHANE STEVENS, Thomas Harris, Thriller

Mitternacht in New York: In einer Straße der vornehmen Upper East Side wird ein Mann ermordet aufgefunden. Der Tote war ein einflussreicher Politiker, der lautstark für Recht und Ordnung eintrat. Aber dieses Verbrechen ist nur das erste Glied in einer Kette von Morden ohne erkennbares Motiv, die die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen.

So beginnt dieser Roman zweier Männer: Captain Edward X. Delaney, Leiter des 251. Polizeireviers in Manhattan, seit über 25 Jahren im Polizeidienst, guter Ehemann und Vater, stolz auf seine Familie, seine Stadt, sein Revier und vor allem auf seinen Beruf. Daniel Blank, mit 36 Jahren Vertriebsleiter eines großen Zeitschriften-Konzerns, stolz auf seine intellektuellen Fähigkeiten genießt die Früchte seines Erfolgs: er besitzt eine Luxuswohnung, fährt einen schnellen Wagen, hat ein sehr männliches Hobby: als Bergsteiger unternimmt er gern gewagte Kletterpartien.

Aber es gibt Risse im Leben beider Männer: Delaneys Frau wird von einer geheimnisvollen Krankheit befallen. Auch beruflich: Politiker der Stadt mischen sich in seine Arbeit ein, undurchsichtige Machtkämpfe schaffen bald eine Atmosphäre des Misstrauens und bedrohen das festgefügte Weltbild des Captains. Für Daniel Blank endet eine nach außen glückliche Ehe mit der Scheidung von seiner Frau Gilda. Dann tritt die exotische, reizvolle Celia Montfort in sein Leben. Ihre bloße Gegenwart entfesselt dunkle, abseitige Triebe in Daniel, die ihn selbst erschrecken.

Aber es gibt Risse im Leben beider Männer: Delaneys Frau wird von einer geheimnisvollen Krankheit befallen. Auch beruflich: Politiker der Stadt mischen sich in seine Arbeit ein, undurchsichtige Machtkämpfe schaffen bald eine Atmosphäre des Misstrauens und bedrohen das festgefügte Weltbild des Captains. Für Daniel Blank endet eine nach außen glückliche Ehe mit der Scheidung von seiner Frau Gilda. Dann tritt die exotische, reizvolle Celia Montfort in sein Leben. Ihre bloße Gegenwart entfesselt dunkle, abseitige Triebe in Daniel, die ihn selbst erschrecken.

Inzwischen häufen sich die Morde, es gibt kein Motiv, keine Erklärung für sie – die Polizei kann nicht einmal die Tatwaffe feststellen. Hier beginnt der einsame Kampf Captain Delaneys, der sich geschworen hat, den Mörder zu überführen und die Gesellschaft gegen die Macht des Bösen zu schützen.

Der Leser wird mit Männern und Frauen diesseits und jenseits des Gesetzes konfrontiert, mit Opfern des Zufalls und der Umstände. Er wird hineingerissen in einen Strudel von Ehrgeiz, Hochmut und Stolz, Sex, Liebe und Leidenschaft.

Im Wesentlichen aber handelt diese Geschichte von Verbrechen und Bestrafung, von dem Kampf zwischen Polizisten und Mördern, zwischen Jäger und Gejagten, von dunklen Besessenheiten und vor allem von der ersten Todsünde, dem Hochmut, der beide einander immer ähnlicher werden lässt, der ihre Identitäten zu zerstören droht, ein psychologisches Duell, das an die Moral der Gesellschaft rührt. Noch kein Roman hat den gigantischen Polizeiapparat einer Metropole, das raffinierte Räderwerk kriminalistischer Ermittlungen, aber auch die menschlichen Unzulänglichkeiten und Rivalitäten der Beamten so überzeugend und detailliert dargestellt. Atemberaubende Wirklichkeit. Schuld und Sühne in New York.

(KLAPPENTEXT)

Von den 1970er – bis in die 1990er Jahre war Lawrence Sanders (1920-98) in den USA ähnlich populär wie Stephen King. Und er hatte einen ähnlich hohen Ausstoß dank – wie man heute weiß – der Beschäftigung von Ghostwritern oder Co-Autoren. Sanders war ein sehr ungleichmäßiger Schriftsteller, der neben faszinierenden und fesselnden Romanen auch banalen Trash produzierte. Die meist gleichmäßige Qualität bei hohem Ausstoß, wie man sie von King kennt, gelang ihm nicht.

1985, auf dem ersten Höhepunkt seiner Popularität, waren von seinen 20 Büchern 25 Millionen Taschenbücher und 1.5 Millionen Hardcover in 15 Sprachen verkauft worden.

In seinem Todesjahr hatten seine 23 Bücher, die in 30 Ländern veröffentlicht worden waren, allein in den USA fast 60 Millionen Exemplare verkauft.

Sanders, der zuvor im Vertrieb der Verlagsbranche und als Lektor tätig war, begann erst relativ spät zu schreiben: Er war 50 Jahre alt, als er seinen ersten Roman veröffentlichte (den aus fiktiven Dokumenten und Abhörprotokollen konzipierten THE ANDERSON TAPES). Für ihn bekam er den damals bei Debütanten üblichen Vorschuss von $ 3.000, aber sein Agent verkaufte anschließend die Filmrechte für $ 100.000 und die Taschenbuchrechte für $ 210.000.

Sanders, der zuvor im Vertrieb der Verlagsbranche und als Lektor tätig war, begann erst relativ spät zu schreiben: Er war 50 Jahre alt, als er seinen ersten Roman veröffentlichte (den aus fiktiven Dokumenten und Abhörprotokollen konzipierten THE ANDERSON TAPES). Für ihn bekam er den damals bei Debütanten üblichen Vorschuss von $ 3.000, aber sein Agent verkaufte anschließend die Filmrechte für $ 100.000 und die Taschenbuchrechte für $ 210.000.

Er verdiente in drei Jahrzehnten Millionen Dollar, hätte sich zurücklehnen können und darauf warten, wie die Tantiemen aufs Konto rollten. Stattdessen arbeitete er täglich bis zu seinem Tod:

„I don’t have hobbies. I have no desire to travel. I start writing every night a 17 and finish at 21:30 p.m. Sound boring? Writing is the most important thing in my life—above marriage. You can live a million lives. All your fantasies come true. It’s all from imagination and newspaper clips.”

Er schrieb handschriftlich auf Schreibblöcken fünf Seiten pro Sitzung, sieben Tage die Woche.

Lawrence Sanders war der erste Autor, der eine bis heute gültige Formel für den Serienkiller-Thriller fand.

In seinem Bestseller THE FIRST DEADLY SIN nahm er weitgehend voraus, was dann Thomas Harris in seinen Lecter-Romanen perfektionierte: Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jäger und Gejagten, erzählt in wechselnden Perspektiven. Diese Perspektivwechsel zwischen Prota- und Antagonisten bewährten sich, da sie mehr Dynamik in den Handlungsablauf bringen.

Sanders Detektiv versucht sich naiv behavioristisch in den Mörder zu versetzen. Er verfügt noch nicht – wie Harris´ FBI-Profiler – über die Erkenntnisse der Behavioral Science Unit. Das macht die retrospektive Lektüre sowohl interessant wie auch antiquiert. Ein wenig so, als würde man die langen Landschaftsbeschreibungen bei Walter Scott lesen.

Er brachte den Polizeiroman wie auch den Serienkillerroman als erster auf die Bestsellerlisten. Zuvor waren die „police proceduralsˮ zumeist kurze Taschenbuchoriginalausgaben gewesen. Sanders schrieb Hardcover, die zwischen 400 und 600 Seiten lang sind. Genug Platz für Charakterisierungen, die man so zuvor noch nicht gelesen hatte.

THE FIRST DEADLY SIN, und die drei weiteren Captain Edward X. Delaney-Romane beschrieb ein Kritiker als „psychosexual thriller”, der den Standard für die weiteren Entwicklungen des Subgenre setzten.

Sensibel wird der Leser gleich zu Beginn des Romans in die Geschichte und Persönlichkeit des Killers Daniel Blank eingeführt. Er ist wahrlich böse, aber im Gegensatz zu späteren Serienkillern kein Sadist und an jeder Form von perverser Erotik interessiert. Seit jungen Jahren ist er fasziniert von der Entgrenzung des Bösen.

Nicht weniger sensibel wird auch sein Gegenspieler dem Leser nahegebracht: Edward X.Delaney hatte zuvor sein Debüt in dem experimentellen Erstling von Sanders, THE ANDERSON TAPES, der mit dem Edgar ausgezeichnet und mit Sean Connery verfilmt wurde. Delaney ist ein alter Hase, knallharter Ermittler, aber auch um seine kranke Frau rührend besorgt. Er respektiert Frauen und ist ein ungewöhnliches Beispiel aus einer Zeit, in der ein Ermittler meistens ein männlicher Chauvinist ist.

Nicht weniger sensibel wird auch sein Gegenspieler dem Leser nahegebracht: Edward X.Delaney hatte zuvor sein Debüt in dem experimentellen Erstling von Sanders, THE ANDERSON TAPES, der mit dem Edgar ausgezeichnet und mit Sean Connery verfilmt wurde. Delaney ist ein alter Hase, knallharter Ermittler, aber auch um seine kranke Frau rührend besorgt. Er respektiert Frauen und ist ein ungewöhnliches Beispiel aus einer Zeit, in der ein Ermittler meistens ein männlicher Chauvinist ist.

„I don’t like him,“ sagte Sanders. „I think he’s an old expletive . An opinionated, pontifical SOB. But the readers love him, mostly the women. I don’t understand it. The guy took on a life of his own.“

Liest man das Buch heute, hat es bei allen zeitlosen Qualitäten auch etwas von einer Zeitreise. Wie eingefroren liegt das damalige New York vor einem; es hat so gut wie nichts mit der heutigen Stadt zu tun. New York war ein gefährliches Pflaster in den frühen 1970er Jahren, mit täglich mindestens fünf Mordfällen allein in Manhattan. Brave Bürger blieben abends daheim und mieden sinistere Orte wie etwa den damaligen Times Square.

Von 1963 bis 1972 war die Zahl der Morde in New York von 550 auf 1691 gestiegen. New York war in den 1970er Jahren ein Ort der Stadtflüchtlinge, für die selbst die Lichtquellen die Farbe der Finsternis angenommen hatte. Das vermitteln Sanders Romane ziemlich eindrucksvoll. New York ist als Hintergrundrauschen in den SIN-Romanen allgegenwärtig.

Heute ist vielen Lesern der Roman viel zu lang. Der Plot hebt erst ab Seite 200 richtig ab. Zuvor nutzt er den Raum, um seine Charaktere sorgfältig zu entwickeln. Das verlangt eine Geduld, die der heutige Leser kaum noch aufbringt (die aktuellen „dicken Schinken“ unter den Thrillern zeichnen sich meistens durch nervtötende Redundanz aus, nicht durch Stil oder sorgfältige Charakterisierung).

Sanders galt als heiß (und ab 1973 war er Stammgast auf den Bestsellerlisten) und verkaufte umgehend die Filmrechte von SIN an Columbia.

Es dauerte sieben Jahre, bis die Adaption in die Kinos kam. Ursprünglich war Roman Polanski als Regisseur vorgesehen. Nachdem er aber nach Frankreich geflogen war, um der Strafverfolgung wegen seiner Vergewaltigungsanklage zu entgehen, übernahm Brian G.Hutton. Frank Sinatra spielte überzeugend den Detektiv und Bruce Willis gab als „Man entering Diner“ sein Leinwanddebut.

Es dauerte sieben Jahre, bis die Adaption in die Kinos kam. Ursprünglich war Roman Polanski als Regisseur vorgesehen. Nachdem er aber nach Frankreich geflogen war, um der Strafverfolgung wegen seiner Vergewaltigungsanklage zu entgehen, übernahm Brian G.Hutton. Frank Sinatra spielte überzeugend den Detektiv und Bruce Willis gab als „Man entering Diner“ sein Leinwanddebut.

Das Ende des Romans wurde für den Film drastisch geändert. Faye Dunaway, die Delaneys kranke Frau spielte, wurde als schlechteste Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet. Sicherlich kein großer Film, aber man kann ihn sich immer noch ansehen.

Sanders Roman ist zusammen mit KILL von Shane Stevens der wichtigste Vorläufer für den Serial Killer-Boom seit den späten 1980er Jahren. Inzwischen scheint das Subgenre als Teil der Sublimierungskultur totgetrampelt. Trauriger Endhöhepunkt sind Romane wie die von Ethan Cross um eine „Familie der Serienkiller“ (nein, es handelt sich dabei nicht um surrealistische Werke). Mit dem Roman THE THIRD DEADLY SIN führte Sanders 1981 den wahrscheinlich ersten weiblichen Serienkiller im Subgenre ein.

DIE ERSTE TODSÜNDE führt ebenfalls die Darstellung des Serienkillers als Pathographie ein.

“The vision of life that Lawrence Sanders communicates has been called depressing. The sweaty sex, the deadpan descriptions of sadistic killings, the downbeat endings – Delaney has an unattractive tendency to toy with his villains until they destroy themselves – leave some readers slightly queasy. Sanders says that’s just the way things are.“ (THE WASHINGTON POST)

Edward X. Delaney–Serie

1970 The Anderson Tapes (dt. 23 Uhr, York Avenue. Molden, Wien 1971)

1973 The First Deadly Sin (dt. Die erste Todsünde. Rowohlt, Reinbek 1975)

1977 The Second Deadly Sin (dt. Die zweite Todsünde. Rowohlt, Reinbek 1980)

1981 The Third Deadly Sin (dt. Die dritte Todsünde. Blanvalet, München 1987)

1985 The Fourth Deadly Sin (dt. Die vierte Todsünde. Blanvalet, München 1986)

„Ich hab den Sinnattra immer gern gehört. Besonders das Lied über die sieben Fässer Wein. Oder waren es acht? Musse mal hören, wenze Kanzler bist. Da isss Kraft drinn.“

Filed under: Brit Noir, Crime Fiction, Krimis,die man gelesen haben sollte, Tom Franklin | Schlagwörter: Bill James, Frank Nowatzki, Gangster, Noir, Pulp Master, Ted Lewis, Tom Franklin

Wenn mich auch die Frühjahrsvorschauen der meisten Publikumsverlage enttäuschten (nein, nicht wirklich enttäuschten; wer enttäuscht wird, muss Erwartungen haben), fängt das Jahr doch gut an:

Frank Nowatski hat in seiner Pulp Master-Reihe endlich zwei neue Bücher herausgegeben (die Copyrights beziehen sich noch auf 2020). Angesichts der Pandemielage sind zwei neue „Präsenz-Bücher“ mal eine gute Nachricht!

Eines ist die längst überfällige Neuauflage von Ted Lewis´ SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG (GBH, 1980). Es war der letzte Roman, den die britische Noir-Ikone zu Lebzeiten veröffentlicht hat, und ich habe ein besonderes Verhältnis zu dem Buch: 2005 adaptierte ich es als Hörspiel für den WDR. Keine besonders erfreuliche Erfahrung, denn Lewis Werk musste für den Hörfunk auf ca. 55 Minuten zusammengestutzt werden, was ihm nicht gerecht werden konnte. Da hätte man besser zwei Folgen produzieren sollen, aber dafür reichten wohl weder Budget noch Sendeplätze.

Ted Lewis selbst gilt als „Vater“ des modernen Brit Noir und sein Roman JACK´S RETURN HOME als der Klassiker des Genres. Die Verfilmung von Mike Hodges mit Michael Caine unter dem Titel GET CARTER als bester britischer Gangsterfilm. Der jung gestorbene Autor hat diese Anerkennung nicht mehr erlebt (mehr zu Ted Lewis und Brit Noir in diesem Blog unter https://martincompart.wordpress.com/category/ted-lewis/ ).

Diese Ausgabe bietet nicht nur 333 ungekürzte Seiten, sondern auch ein Vorwort des großen Derek Raymond, der inzwischen selbst eine Noir-Ikone ist.

In seinem Nachwort von 1990 erzählt er auch von seinen Begegnungen mit Lewis, den er im selben Pub erlebte, da sie damals im selben Verlag veröffentlicht wurden:

„Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist, ihm meinen Respekt für seinen Mut zu zollen, der es ihm ermöglicht hat, so zu schreiben, wie er es tat, solange er es tat, den Horror draußen mit Begriffen seines eigenen inneren Horrors zu beschreiben, wenn nötig mit der Hilfe von Alkohol oder irgendeiner anderen Waffe, die es ihm ermöglichte, seine Sache durchzuziehen… Er ist ein Beispiel dafür, wie gefährlich das Schreiben sein kann, wenn man es ernsthaft betreibt, und Ted Lewis‘ Werke beweisen, dass er nie vor irgendwas davongerannt ist.“

KLAPPENTEXT:

George Fowler ist der Kopf eines weitverzweigten Londoner Unterweltimperiums. Pornografie, im Großbritannien der 1970er illegal, ermöglicht ihm unschätzbare Einnahmen; Gewalt und Korruption halten die Maschine in Gang. Dieses hochgefährliche Gemisch droht zu explodieren, als er herausfindet, dass einige seiner Leute in die eigene Tasche wirtschaften. Als die Situation trotz einiger Säuberungsaktionen weiter eskaliert, taucht er für eine Weile in Mablethorpe unter, einem langweiligen Kaff an der Küste, um aus der Schusslinie und aus den Schlagzeilen zu verschwinden. Dies scheint fürs Erste zu gelingen, doch wohin mit den grausamen Erinnerungen, wenn man zu viel Zeit zum Nachdenken hat? George Fowler legt sie auf Eis und gießt Scotch darüber … viel Scotch …

Lewis‘ GBH gilt auch heute noch als einer der brillantesten Kriminalromane, die in Paranoia und in den Wahnsinn der Londoner Unterwelt der späten 1970er eindringen und eine faszinierende Geschichte von Macht, Liebe, Hybris und Verrat entfesseln.

Vor der Legalisierung Anfang der 1980er Jahre war Pornographie der größte Wachstumsmarkt in England. Dank gesetzlicher Schlupflöcher konnte sie halblegal an bestimmten Orten vertrieben werden, und die Porno-Produzenten wurden in Halb- und Unterwelt so mächtig wie die Gangster früherer Jahrzehnte (Sabinis, Krays, Richardsons etc.). Michael Apted nahm sich dieses Themas bereits 1977 in seinem grandiosen Film THE SQUEEZE nach einem Roman von David Craig (d.i. James Tucker alias Bill James) an.

Insofern ist GBH über die literarische Qualität hinaus auch ein bemerkenswertes Zeitdokument.

Mit der zweiten Neuerscheinung setzt Nowatski seine Tom Franklin-Edition innerhalb von PULP MASTER fort. Die Kurzgeschichtensammlung WILDERER (POACHERS) war 1999 Franklins erste Buchveröffentlichung, und die Titelgeschichte brachte ihm einen Edgar-Allan- Poe-Preis ein.

Als herausragender Vertreter des Country Noir, Southern Gothic oder einfach der US-amerikanischen Südstaatentradition wird sein bisher schmales Werk gerne mit Cormac McCarthy oder Flannery O´Connor verglichen.

KLAPPENTEXT:

Im Süden Alabama war es einst üppig und grün. Doch der alte Süden liegt in den letzten Atemzügen, während der neue, moderne Süden das Leben der einfachen Leute in die Hand nimmt. Der Kampf um die Vorherrschaft und das ruhige, selbstbestimmte Dasein sind längst vorbei, doch die alten Wunden müssen erst noch heilen. Sie sprechen von einer Welt der Jagd und des Fischfangs, des Glücksspiels und der Niederlage, des Trinkens und Wilderns. Männer sind hier untreue Ehemänner, Wildfrevler, skrupellose Intriganten, unsympathische Mörder. Sie betrügen ihre Arbeitgeber, erpressen einander, machen Schulden, trinken zu viel und ignorieren Gesetze. Mit dieser Sammlung von zehn Geschichten gelang Tom Franklin der Durchbruch. Diese seltsame, aber faszinierende Welt ist gefüllt mit mutigen Charakteren, die verloren sind, vertrieben wurden oder sich in einer Welt gefangen fühlen, die sich längst in die Zukunft bewegt hat, bevor sie sich darauf vorbereiten konnten.

Dieser Kurzgeschichtenband bestätigt meine eingängige Bemerkung:

Welcher Großverlag würde es heute noch wagen, einen Band mit Short Stories für den deutschen Markt zu veröffentlichen? Und man kann es ihnen nicht mal verübeln: In einem Land, in dem literarische Kretins wie ein Fitzek die Bestsellerliste anführen, muss man als Wirtschaftsunternehmen das Niveau des Produkts weitgehend nach unten kalkulieren, wenn man ein Geschäft machen will. Wie es Malraux ausdrückte: „Der eigentliche Tod ist der Verfall.“

Die Figuren in Franklins Süden sind Verlorene und Gefangene in einer Welt, deren Bewegungen sie nicht verstehen. Fast so etwas wie die Typologie von Trump-Wählern.

Die Titelgeschichte ist eine Backwood-Novelle, die man fast als Hintergrundsbericht über die Hillbillys aus DELIVERANCE lesen kann.

Tom Franklin über sein Buch:

Oddly, I didn’t realize that poaching was the theme until the stories–as a collection– were nearly done. I thought the main theme was contamination, how we’re screwing up our environment. The book was originally going to be called “Don’t Touch the Ground,” after a story that we took out. The three brothers (in der Titelgeschichte) are based on the the Wiggins brothers I mention in the book’s introduction. These guys were amazing and fluid in their surroundings. They could catch any fish, kill any deer. They were like mountain men to me. I envied how at ease they seemed, where I felt alien in my childhood.

https://martincompart.wordpress.com/category/tom-franklin/

SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG

PULP MASTER Bd.44; 1., 1. Auflage 2020 (18. Dezember 2020)

Originaltitel: G.B.H.

Deutsch von Angelika Müller

334 Seiten; 14, 80 €

ISBN 978-3-927734-04-5

WILDERER

PULP MASTER Bd.54; 1. Auflage 2020 (18. Dezember 2020)

Originaltitel : Poachers

Deutsch von Nikolas Stingl

256 Seiten; 14,80 €

ISBN 978-3-946582-07-6

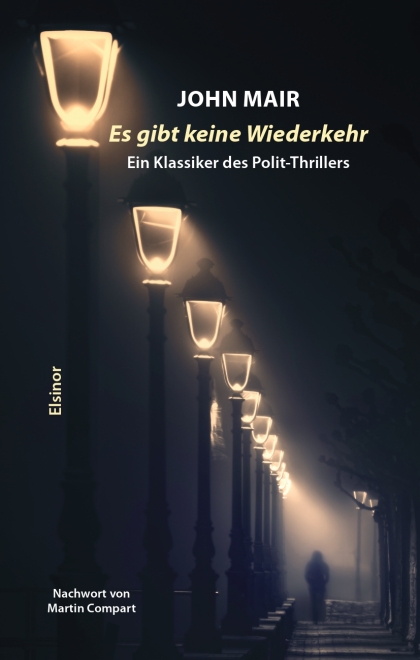

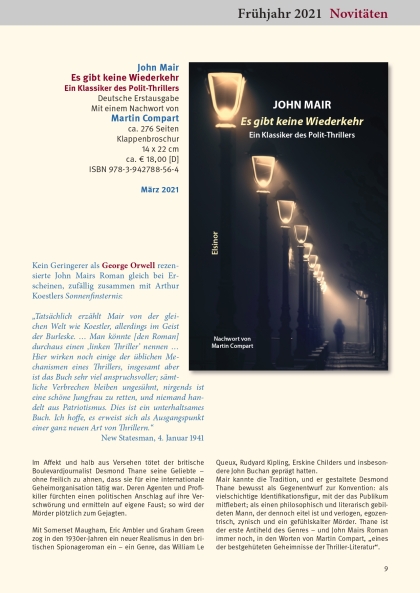

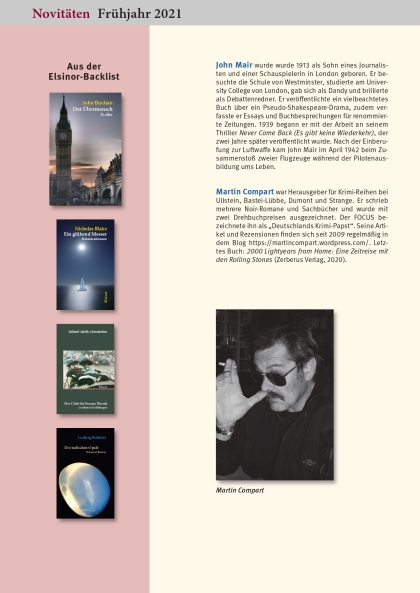

Filed under: Brit Noir, Conspiracy, Crime Fiction, Elsinor Verlag, Geschichte des Polit-Thrillers, Graham Greene, Ian Fleming, James Bond, John Mair, Klassiker des Polit-Thrillers, Krimis,die man gelesen haben sollte, NEWS, NOIR-KLASSIKER, Politik & Geschichte, Spythriller, thriller | Schlagwörter: 2.Weltkrieg, Brit Noir, George Orwell, James Bond, John Mair, Klassiker des Polit-Thrillers, London, Polit-Thriller, Spionageroman, Thriller

Als Appetizer hier schon mal ein paar witzige Zitate, die einen ersten Blick auf den humoristischen Aspekt von Mairs Stil werfen:

„In einer Ecke verteidigte ein junger Unteroffizier den Wert der Keuschheit gegen den derben Humor einer älteren Dirne, und er sah nicht gut dabei aus.“

„Er zog sich in ein behagliches Wachkoma zurück und lauschte den weitschweifigen und zweifellos hochinteressanten Schilderungen aus dem Leben der Dunkelhaarigen.“

„Der Vollmond hatte schon seinen halben Weg über den Himmel zurückgelegt, und die flachen Gesichter der Häuser wirkten wie Kulissen eines kubistischen Balletts.“

„Laster unterlagen einer Überproduktion, wie anderes auch.“

„Hätte er kaltblütig gehandelt, verdiente er vermutlich zweihundert Tode – oder vielleicht auch nur vierzig; bei diesem Platon wusste man es nie so genau. Sollte es der medizinischen Wissenschaft jemals gelingen, Menschen nach einem unangenehmen Tod, sagen wir durch Ersticken, wiederzubeleben, könnte man den Täter wahrhaftig hundert Tode sterben lassen und ihn nach jeder Hinrichtung wieder aufwecken, außer nach der letzten. So ließe sich eine Art Tarifkatalog erstellen, von einem Tod für Taten im Affekt bis zu fünfhundert Toden für vorsätzlichen Raub, Unzucht und Vatermord, begangen an einem hohen Offizier, der gerade im Feld dem Feind ins Auge blickte; sollte die Berufung scheitern, wäre die Strafe zu verdoppeln.“

„Das Schaufenster präsentierte ein Durcheinander aus Büchern aller Sachgebiete, das dem Hirn eines senilen Gelehrten entsprungen sein mochte. Auf dem Ehrenplatz prangte eine gewaltige Prachtausgabe des Novum Organum von Francis Bacon, auf der einen Seite flankiert von einer deutschen Abhandlung über Vulkanismus, auf der anderen von einem illustrierten Handbuch über militärische Uniformen, in dem Offiziere mit Pomade im Haar und gewachsten Schnurrbärten wie launische Pfauen vor Landschaften posierten, in welchen Tau-sende berittener Soldaten in Rot und Weiß und in perfekter Formation in einem felsenbesetzten und von Kanonenkugeln zerfurchten Gelände zum Angriff übergingen. Rings um diese drei Zentralgestirne wimmelte ein staubiges Durcheinander aus Predigten, obskuren Dryden-Ausgaben, viktorianischen Handbüchern zur Leibesertüchtigung, alten Bänden des Spectator, antiken Theaterzetteln, Schmähschriften gegen vergessene Laster und Lobreden auf nicht weniger vergessene geistliche Tugenden. Es handelte sich um eine literarische Müllkippe, die Perlen ebenso enthielt wie Abfall – Strandgut der Grub Street aus vier Jahrhunderten.“

Als Conspiracy-Thriller ist der Roman bis heute herausragend und Maßstäbe setzend: Kein anderer mir bekannter Thriller geht ähnlich differenziert mit seinem Personal und der Verschwörungstruktur um, indem er die Haupthandlungsträger gleichermaßen negativ – oder freundlicher ausgedrückt: skeptisch – betrachtet. Mair schafft dies durch Stilmittel wie zynische Ironie, die er manchmal fast, aber nur fast, bis zur Satire treibt. Der allwissende Erzähler nimmt häufig eine spöttische Haltung ein, die auch seinen „Protagonisten“ – immerhin ein Mörder – nicht verschont. Eher das Gegenteil: Desmond Thane wird gnadenlos bloßgelegt und seziert.

Literarisch ist er ohne Nachfolger, obwohl er den modernen Paranoia-Thriller vorweggenommen hat. Am nächsten kommt ihm vielleicht noch Trevanian.

Sein früher Tod ist höchstwahrscheinlich der schlimmste Verlust für den Thriller. Sein einziger Roman ein herausragendes Leseerlebnis.

ELSINOR VERLAG: https://www.elsinor.de/elsinor/

INTERVIEW MIT DEM VERLEGER IN DIESEM BLOG (2016): https://martincompart.wordpress.com/2016/02/24/interview-mit-thomas-pago-verleger-des-elsinor-verlages/

JOHN BUCHANS DER ÜBERMENSCH: https://martincompart.wordpress.com/2015/01/09/thriller-die-man-gelesen-haben-sollte-der-ubermensch-von-john-buchan/

REZENSIONSEXEMPLARE unter: info@elsinor.de

Filed under: Bücher, Brit Noir, CHRISTOPHER MARLOWE, Conspiracy, Krimis,die man gelesen haben sollte, LOUISE WELSH, Noir, NOIR-KLASSIKER, Politik & Geschichte, Rezensionen, thriller | Schlagwörter: Brit Noir, CHRISTOPHER MARLOWE, Conspiracy, Historischer Roman, London, LOUISE WELSH, R.L.Stevenson, schottische Literatur, Thriller

1593 ist London eine aufregende, unruhige Stadt. Ein verzweifelter Ort, bedroht von Krieg und Pest. Fremde sind hier nicht willkommen, aufgespießte Köpfe grinsen von der Tower Bridge. Der Stückeschreiber, Poet und Spion Christopher Marlowe hat noch drei Tage zu leben. Drei Tage, in denen er mit gefährlichen Regierungsvertretern konfrontiert wird, die ihr eigenes Süppchen kochen, mit Doppelagenten, mit Schwarzer Magie, mit Verrat und Rachsucht. Drei Tage, in denen er den mörderischen Tamburlaine sucht, einen Killer, der seinem eigenen, äußerst gewalttätigen Theaterstück entsprungen zu sein scheint. Tamburlaine muss sterben“ ist die abenteuerliche Geschichte eines Mannes, der Kirche und Staat herausfordert und entdeckt, dass es Schlimmeres gibt als die Verdammung.

TUMBURLAINE MUSS STERBEN

Aus dem Englischen von Wolfgang Müller

Verlag Antje Kunstmann, München 2005

144 Seiten

Christopher Marlowe schreibt höchst selbst in der ersten Person diese Epistel über die letzten 72 Stunden (oder vielleicht nicht?) seines fast dreißigjährigen Lebens, aus der dieser angenehm kurze Roman besteht.

Sie beginnt am 29.Mai 1593: „Ich habe vier Kerzen und eine Nacht, um diesen Bericht zu schreiben.“

Alles wird also aus Marlowes Perspektive erzählt. Ohne den Leser mit dem ansonsten so schwer erträglichen Verbal-Historizismus der üblichen historischen Romane zu quälen, gelingt Louise Welsh nicht nur ein ebenso brutales wie betörendes Zeitbild, sondern auch eine überzeugende Innendarstellung des sprachgewaltigen Gotteslästerers:

Alles wird also aus Marlowes Perspektive erzählt. Ohne den Leser mit dem ansonsten so schwer erträglichen Verbal-Historizismus der üblichen historischen Romane zu quälen, gelingt Louise Welsh nicht nur ein ebenso brutales wie betörendes Zeitbild, sondern auch eine überzeugende Innendarstellung des sprachgewaltigen Gotteslästerers:

„Ich setzte die Welt des Theaters in Brand. Mein MASSACRE OF PARIS verließen Männer mit zuckender Fechthand… Und so pendelte ich zwischen zwei Reichen der Nacht und glaubte mich auf der Sonnenseite des Lebens… Ich bekenne, die Gesetze von Gott und Mensch ohne sonderliches Bedauern zu brechen.“

Er schreibt ohne Sentimentalität, „nicht als Beichte, sondern als Selbstvergewisserung und Zeugnis eines unbeugsamen Geistes“, wie Rolf-Bernhard Essig es in https://literaturkritik.de/id/8457 treffend ermittelte. Allein mit ihrer Sprache gelingt es Welsh die Spannung aufzubauen und hoch zu halten.

Er beendet seinen Bericht bei Sonnenaufgang des 30.Mai, dem Tag seines gewaltsamen Todes.

Leichtfüßig führt Louise Welsh den Leser in die grauenhafte Welt eines übermächtigen Staates, der schier willkürlich über Menschenleben verfügt, einem Land unter pandemischem Druck und Fremdenhass. “I do believe historical books should have a resonance now. Tamburlaine is very much about asylum seekers, and our attitude towards newcomers to this country, which I think is disgraceful. That was in the forefront of my mind when I was writing it.”

Angst und Schrecken eines historischen Raumes, der einige Ähnlichkeiten mit unserer Gegenwart aufweist, dringen in den Leser ein. Denn das Buch fesselt durch Sprache und Stil. Welsh gelingt etwas Seltenes: Sie macht Stil zum Spannungsmotor.

Als Thriller funktioniert TAMBERLAINE MUSS STERBEN wie Forsyths DAY OF THE JACKAL: Wir kennen das Schicksal der historischen Figur und den Ausgang der Geschichte. In kriminalliterarischen Kategorien gedacht, hat Welsh eine neue Variante erfunden: Der Roman ist ein „Who-is-he?“. Es sind Marlowes Volten, Gedanken, Beobachtungen, die den Leser durch die Seiten jagen.

Sie beschreibt Marlowe als bisexuellen Atheisten, der diesen Staat herausfordert (Historiker haben bisher keinen Beweis dafür gefunden, dass Marlowe – wie bei Welsh dargestellt – ein sexuelles Verhältnis mit Walsingham hatte).

Die Autorin hat sich zwar von Marlowes Sprache anregen lassen, tappt aber nicht in die Falle peinlicher Nachahmung. Sie schafft eine effektive Kunstsprache, die altertümlich anmutende Formulierungen einbezieht und modern erscheinen lassen. Ihre gewählte Sprache ist von schöner Klarheit. “I read a great deal of 16th-century literature to prepare for Tamburlaine.”

Louise Welshs Roman funktioniert auf mehreren Ebenen: als historischer Noir-Roman, Psycho- und Politthriller. Sie verbindet Fakten und Fiktion mit Conspiracy. Und als stilistisch beeindruckende Novella.

Christopher „Kit“ Marlowe ist eine der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Figuren der Literatur; in vielerlei Hinsicht übt er eine ähnliche Attraktion aus wie Caravaggio in der Malerei.

Sein übler Ruf ist noch prachtvoll intakt.

Im elisabethanischen England war er der Superstar des Theaters, diente in Walsinghams Secret Service und war ein berüchtigter Raufbold. Ein frühes Beispiel für einen Sex & Drugs ohne Rock´n Roll-Lifestyle. Noch vor Shakespeare machte er den Bösewicht zum Helden und revolutionierte damit das Theater. Ein erster „der Hölle schwarzer Kundschafter“, der durch ein London (Shoreditch) streift, dass – ähnlich wie heute – von stolpernd betrunkenen oder sonstwie zugeballerten Zombies bevölkert ist.

Sein Tod gilt weiterhin als mysteriös, und eine Verschwörungstheorie behauptet, er habe ihn inszeniert, um anschließend in Italien Shakespeares Stücke zu schreiben. Eine andere, dass ihn Sir Walter Raleigh umbringen ließ, damit Marlowe nicht gegen ihn aussagen konnte.

Die Theorie, dass Marlowe seinen Tod vorgetäuscht hat ist auf dem zweiten Blick nicht so abstrus: Das Gasthaus, in dem er offiziell in Notwehr erstochen wurde, war ein Safe House von Walsinghams Geheimdienst. Der Tote in Marlowes Grab ist nicht Marlowe, sondern wahrscheinlich ein am Vortag von Marlowes Tod Gehenkter.

Jedenfalls fasziniert Marlowe bis heute – so auch Louise Welsh: „There are contradictions with Marlowe – this amazing ability to write, so passionate, so lyrical, and then the violence, which was present in the work and which we know to an extent was present in the life because we do know that he was involved in a murder charge. That contradiction is part of the attraction.”

Jedenfalls fasziniert Marlowe bis heute – so auch Louise Welsh: „There are contradictions with Marlowe – this amazing ability to write, so passionate, so lyrical, and then the violence, which was present in the work and which we know to an extent was present in the life because we do know that he was involved in a murder charge. That contradiction is part of the attraction.”

Als ungewöhnlicher Charakter inspirierte Marlowe auch spätere Schriftsteller: Anthony Burgess schrieb über ihn in A DEAD MAN IN DEPTFORD (1993), Andreas Höfele in DER SPITZEL (1997), Dieter Kühn in GEHEIMAGENT MARLOWE (2007), Philip Lindsay in ONE DAGGER FOR TWO (1932), Wilbur G. Zeigler in IT WAS MARLOWE (1895), Herbert Lom (ja, der Schauspieler!) in ENTER A SPY (1978) und M.J.Trow schreibt seit 2011 eine ganze Serie mit Kit Marlowe als Detektiv und Geheimagent für Walsingham (bis 2019 sind zehn Romane erschienen).

„Man muss nicht Stil opfern, nur weil man einen Plot hat.“

Louise Welsh trat 2002 mit einem Paukenschlag auf die Bühne der Noir-Literatur. Mit DUNKELKAMMER (THE CUTTING ROOM) legte sie eines der beeindruckendsten Debuts der zeitgenössischen Noir-Literatur vor. In dem verstörenden Snuff-Roman schrieb sie einen schwulen, zynischen Flaneur als Amateurdetektiv, der in den perversesten Höhlen Glasgows wühlt und jede Tarnung der Stadt aufbricht.

Der Erstling wurde mit Preisen überschüttet, in zahlreiche Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Eine Verfilmung (mit Robert Carlyle) war fast sicher.

TAMBERLAINE MUST DIE war ihr zweiter Roman, der alle überraschte, und klar machte, dass sich die Autorin keinen kommerziellen Erwartungen unterwerfen würde. Aber wie schon in DUNKELKAMMER ist auch hier die Reise wichtiger als das Ziel.

In der schottischen Literatur positioniert sie sich zwischen Schriftstellern wie Irvine Welsh und James Kelman auf der einen Seite und Denise Mina oder John Harvey auf der anderen. Also da, wo man auch den großen William McIllvanney verorten könnte.

In der schottischen Literatur positioniert sie sich zwischen Schriftstellern wie Irvine Welsh und James Kelman auf der einen Seite und Denise Mina oder John Harvey auf der anderen. Also da, wo man auch den großen William McIllvanney verorten könnte.

Namensvetter Irvine Welsh sagte über Louise auf die Frage nach Verwandtschaft: „ No, she’s not, although funnily enough our mothers are very good friends! I think she is a very interesting writer. To my mind she is not really a crime writer. She is a very serious literary writer working in crime. She is a bit like Dostoyevsky in the way that she uses the existential thriller and the crime genre as a way of exploring individuals’ relationships with society.”

Ihre weiteren Romane (bis zur Pandemie-Trilogie) überzeugten durch Originalität. Die „überzeugte Glasgowerin“ („I live a very quiet life up in Glasgow. Though we do have the highest murder rate of any city in Europe.“) gibt ihrer Stadt eine neue, sehr düstere Perspektive, so dass die britische Presse von “gothic noir” spricht.

Und natürlich wurden auch Vergleiche mit Robert Louis Stevenson bemüht. Wie die meisten schottischen Autoren empfindet auch Frau Welsh eine Nähe zu Robert Louis Stevenson. Besonders natürlich zu seinen dunklen Seiten. Sie hat häufig über Stevenson geschrieben. 2016 sogar ein Libretto für die Oper THE DEVIL INSIDE (nach Stevensons Kurzgeschichte THE BOTTLE IMP), komponiert von Stuart MacRae.

DUNKELKAMMER strotzt vor Perversionen und auch TUMBERLAINE beinhaltet drastische Sex-Szenen. Warum so viel Sex in ihren Büchern?

„I do worry about it a lot. In the first book, there was a lot of sex. In Tamburlaine Marlowe has sex twice, but then it is a very short book… I think sex is really important. It reveals a lot about ourselves and is a way of opening up characters. I think books should have humour, and I think it’s a very hard book that doesn’t have a little bit of sex in it.“

Ohne Verklemmtheit nutzt die Autorin für diese Szenen gerne eine pornografische Sprache, was ihr schon zur Nominierung zum Literary Review’s infamous Bad Sex Award verholfen hat. Aber das beunruhigt sie nicht: „They’re just a load of old men having lunch. But, if I got it, I would pick it up for sure“.

Filed under: Crime Fiction, die man gelesen haben sollte, Film, FRANCIS RYCK, Krimis,die man gelesen haben sollte, MANCHETTE, Noir, NOIR-KLASSIKER, Porträt, Rezensionen, thriller | Schlagwörter: Film, FRANCIS RYCK, Lino Ventura, Manchette, Neo-Polar, Noir, Richard K.Flesch, Spionageroman, Thriller, TV-Serie

Falls es einen französischen Thriller-Autoren gibt, den man als eine Art Vorläufer von Jean-Patrick Manchette und dessen durch Guy Debords

situationstische Theorie beeinflussten Romane ansehen kann, ist es wohl Francis Ryck.

Ryck wird in Manchettes CHRONIQUES nur kurz (empfehlend) erwähnt. Das wundert mich. Ich kann mich nämlich noch gut daran erinnern, wie wir nachts bei einer Flasche Brandy über Rycks virtuose Romane schwärmten.

Bei allen Unterschieden in ihrer Ästhetik verband die beiden Autoren doch einiges (nicht zuletzt grausame Verfilmungen, die die Substanz der Vorlagen zu zerstören trachteten).

Bei allen Unterschieden in ihrer Ästhetik verband die beiden Autoren doch einiges (nicht zuletzt grausame Verfilmungen, die die Substanz der Vorlagen zu zerstören trachteten).

Auch Ryck schrieb in einem behavioristischen Stil, den Manchette so propagierte.

Von seinen um die 50 Romanen sind lediglich 12 auf Deutsch erschienen (immerhin gab es eine deutsche Verfilmung: DER KUSS DES TIGERS von Petra Haffter). Bis auf jeweils einen Roman bei Scherz und bei Ullstein sind alle in der legendären Rowohlt-Thriller-Reihe erschienen.

Aus editorischen Gründen vermied es Rowohlt-Herausgeber Richard K.Flesch in seiner Reihe Spionageromane zu veröffentlichen. Deshalb ließ er einige Ryck-Titel aus.

Aber zumindest eine Ausnahme gab es: EIN SENDER IM GEPÄCK, der als Handlungsmotor den Kalten Krieg nutzt, um dann aber zu einem hochkarätigen Fluchtroman zu werden, der einen Vergleich mit Households Klassiker ROGUE MALE nicht scheuen muss.

Von den eigenwilligen, „reinen“ Spionageromanen, die Ryck in den 1960ern und 1970ern schrieb, ist nur ein weiterer in Deutschland veröffentlicht worden: ÜBERLEBEN SOLL KEINER… (Scherz Schocker 118), ein Agenten-Thriller, der sich höhnisch mit europäischen Freiheitsbewegungen auseinandersetzt und im Französischen PARIS VA MOURIR heißt.

Ryck war einer der unberechenbarsten Autoren der französischen Kriminalliteratur. Er war nie auf ein Subgenre festzulegen und drückte von Noir-Roman über Psychothriller und Gangsterroman bis hin zum Spionagethriller jedem Subgenre seinen unverwechselbaren Stempel auf.

Zu seinen Fans zählte auch Guy Debord, der „Großmeister der Situationisten“.

In seinem Buch CETTE MAUVAISE TÉPUTATION…, 1993, schrieb er, dass er im Werk von Ryck „mehr Wahrheit und Talent“ findet als etwa bei Le Carré.

Insbesondere in dem Roman LE COMPAGNON INDÉSIRABLE (FLIEH NICHT MIT FREMDEN, Rowohlt 1975). Es sei „eines der wenigen Bücher, das Licht in die heutige Welt bringen kann. 25 Jahre später ist es immer noch wahr. „ (die Verfilmung unter dem Titel LE SECRET/DAS NETZ DER TAUSEND AUGEN von Robert Enrico mit Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert und Pillippe Noiret gehört zu den gelungeneren Adaptionen eines Ryck-Romans).

EIN SENDER IM GEPÄCK erzählt die Geschichte des Russischen Top-Spions Yako, der zum Überläufer wird und für Geld und eine neue Identität bei den Briten auspackt.

Aber dadurch wird er auch zu einem Gejagten, dessen Flucht durch Frankreich der Hauptteil des Romans ist. Eine absolute tour-de-force an psychologischer und physischer Hochspannung.

Eines Tages werden sogar die Besten erwischt.

Yako, der russische Spion, hat aufgegeben und sich nun an die Briten verkauft.

Zwar gehörte er nie zu den Top-Leuten des KGB, aber er konnte den Briten genug erzählen, um eine neue Identität und 10000 Pfund rauszuschlagen.

Nun war er frei, konnte ein neues Leben beginnen.

Aber war er wirklich frei, solange ein anderer russischer Agent lebte, um ihn zu jagen?

Natürlich nicht.

Wie lange wird er durchhalten?

Allein gegen die riesige russische Maschinerie?

Nicht lange, das weiß er.

Aber Yako weiß auch, wie das Spiel läuft. Und Yako ist ein cleverer Kerl.

Aber als dann seine Spur aufgenommen wird, läuft alles ganz anders.

Yako flüchtet nicht nur vor und durch die feindliche Umwelt mit den gnadenlosen Verfolgern, sondern auch vor der eigenen Paranoia.

Es sagt viel über Rycks Fähigkeiten aus, dass der Leser diesem nicht besonders sympathischen Charakter folgt und mit ihm um sein erbärmliches Überleben zittert. Wenn Yako, begleitet von einem Hund, der sich ihm anschließt, durch die Wildnis flieht, atmet man geradezu die Landschaft ein und fühlt die Puste der Verfolger im Genick.

Es sagt viel über Rycks Fähigkeiten aus, dass der Leser diesem nicht besonders sympathischen Charakter folgt und mit ihm um sein erbärmliches Überleben zittert. Wenn Yako, begleitet von einem Hund, der sich ihm anschließt, durch die Wildnis flieht, atmet man geradezu die Landschaft ein und fühlt die Puste der Verfolger im Genick.

Die Aktion findet in den 1960ern statt, es gibt kein Handy oder GPS. Und das braucht es auch nicht.

Der Charakter von Yako, einsam, mit einem begrenzten Leben, ist auch heute noch komplex und faszinierend. Als Gejagter fürchtet er sich vor allen anderen, als erfahrener Spion wendet er alle Tricks an, um durch die schmalsten Risse des Jägernetzes zu schlüpfen. Als Mann muss er Menschen vertrauen, die er zufällig trifft.

Indem er mit dieser Dualität und diesen Widersprüchen spielt, konstruiert Francis Ryck fast ohne Dialoge einen Roman, in dem es darum geht zu erfahren, wer wer ist, wer wen verrät, wer wem hilft. In Form und Substanz war (und ist) dieser scheinbar trockene, schmucklose Roman eine Quelle der Inspiration für viele der neueren Thriller mit seinem entschieden (noch immer) modernen Stil.

Obwohl es ̶ wie gesagt ̶ nur wenige Dialoge gibt, hält Ryck dank seiner stilistischen Brillanz das gnadenlose Tempo hoch.

Der Roman erschien 1969 und wurde mit dem Grand Prix de Littérature Policière ausgezeichnet. Es gab sogar eine amerikanische Ausgabe unter dem schönen Titel LOADED GUN (Stein and Day, 1971). Ryck gehörte zu den wenigen französischen Thriller-Autoren, die in den 1970er Jahren (unregelmäßig) ins Englische übersetzt wurden.

DRÔLE DE PISTOLET, so der Originaltitel, wurde 1973 von Claude Pinoteau filmisch hingerichtet.  Nicht mal Lino Ventura konnte diesen kinematographischen Kadaver retten. Zudem machte man aus Yako auch noch einen hochkarätigen Physiker (einer der wenigen Berufe, die man Lino nicht abkauft). Außerdem wirkt Ventura, dieser Inbegriff des „gehetzten Panthers der Großstadt“, in der Wildnis völlig fehl am Platze. Er ist eine Ikone des urbanen Lebens und wäre – im Gegensatz zu seinem Vorbild Jean Gabin – nicht mal als Landwirt glaubhaft.

Nicht mal Lino Ventura konnte diesen kinematographischen Kadaver retten. Zudem machte man aus Yako auch noch einen hochkarätigen Physiker (einer der wenigen Berufe, die man Lino nicht abkauft). Außerdem wirkt Ventura, dieser Inbegriff des „gehetzten Panthers der Großstadt“, in der Wildnis völlig fehl am Platze. Er ist eine Ikone des urbanen Lebens und wäre – im Gegensatz zu seinem Vorbild Jean Gabin – nicht mal als Landwirt glaubhaft.

Ryck selbst bezeichnete diese Verfilmung als eine elende Null-Nummer. Aus dem Filmtitel LE SILENCIEUX machte der deutsche Verleiher, um noch einen drauf zu setzen, den ebenso sinnlosen wie dämlichen Titel ICH – DIE NUMMER EINS.

Rycks Stil ist sehr filmisch, knapp an Adjektiven. Jeder Satz sitzt. Alles klingt wahrhaftig, die Figuren leben und bewegen sich in einer nachfühlbaren Welt – selbst wenn die Plots manchmal am Rande zum Surrealen stehen.

Es ist also verständlich, dass seine Romane das Interesse von Filmemachern erregten. Diese Adaptionen waren und sind von höchst unterschiedlicher Qualität. Häufig veränderten sie das Werk so stark, dass es fast ins Gegenteil kippte.

Die Verfilmung von DRÓLE DE PISTOLET ist dafür ein Beispiel. Einige der besseren Verfilmungen waren in den späten 1980ern und frühen 1990er Jahren Fernsehfilme (u.a. in der grandiosen Anthologie-Reihe SÉRIE NOIRE, 1984-89, von Pierre Grimblat für TF1 und Antenne 2; bei uns wurde sie nur einmal von RTL ausgestrahlt).

Wer war dieser Francis Ryck?

Francis Ryck wurde als Yves Delville am 4. März 1920 in Paris als Sohn einer Russin und eines Franzosen geboren und verbrachte seine ersten Jahre in einer bürgerlichen, aber unkonventionellen Familie.

„Als ich ein Kind war, ließ mich meine Mutter Schopenhauer lesen, danach Celine… Meine Mutter war Pianistin, sie wollte eigentlich Konzertpianistin werden. Ich war ein ungewolltes Kind. Sie haben wegen mir geheiratet. Mein Vater war auch noch spielsüchtig.“

Als junger Mann träumt er davon, am spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen. Aber der ist bereits beendet, bevor er seine existentialistische Polarisierung als Gesellschaftskonzept beendet hatte.

Nach kurzen Studien in Belgien und Paris – ohne Abschluss – bestritt er seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsarbeiten als Erdarbeiter, Steinbrucharbeiter, Landarbeiter, Schau-Turner, Handelsvertreter. Zusammen mit einem russischen Immigranten lebte er in einem selbstgebauten Ziegelverhau im Pariser Hafen.

Der erregte gesellschaftliche Zustand spiegelte sich in seiner Rastlosigkeit. Die Welt war im Umbruch. Alles schien möglich. Bevor die Nazis für das Kapital einen Frieden metzelten, schien sogar der Sozialismus in Frankreich erreichbar, auch wenn Spanien beim letzten Krieg zwischen Gut und Böse bewiesen hatte, dass das Böse als Sieger vom Platz gegangen war. Der Faschismus hatte den Totengräber zum Arzt erklärt.

1939 trat er in die Marine ein.

Er war Matrose auf dem Zerstörer Maillé-Breze, der am 30. April 1940 vor Greenock nach der zufälligen Explosion eines Torpedos sank. Als Kriegsgefangener simulierte er Wahnsinn, um den Lagern zu entkommen.

Zurück in Paris, 1943, heiratete er und zeugte zwei Töchter, Michèle und Dominique

Um sein Leben als Vagabund und Weltenbummler zu finanzieren, verrichtete er Jobs als Holzfäller, Matrose, Bauarbeiter, Plattenleger, Filmstatist oder Vertreter.

Schließlich ging er nach Lyon. „Ich lebte mit einer Tochter in Lyon. Etwa fünf Jahre als extremer Säufer. Ich fotografierte Babys. Es war eine schöne Zeit. Ich arbeitete zwei Stunden pro Tag, ich verdiente genug, um Hotelzimmer, Mahlzeiten, Kino und Suff zu bezahlen. Und ich war glücklich. Ich lebte einfach von Tag zu Tag!“

Er begann auch ernsthaft zu schreiben: „Damals schrieb ich meinen ersten Roman, AU PIED DU MUR, der 1957 bei Albin Michel veröffentlicht wurde. Zuvor hatte ich zwei oder drei Romane geschrieben, die kein Verlag haben wollte. An ihnen habe ich mich geübt.

Er begann auch ernsthaft zu schreiben: „Damals schrieb ich meinen ersten Roman, AU PIED DU MUR, der 1957 bei Albin Michel veröffentlicht wurde. Zuvor hatte ich zwei oder drei Romane geschrieben, die kein Verlag haben wollte. An ihnen habe ich mich geübt.

Und dann schickte ich das Manuskript an Albin, ohne viel Hoffnung, dass es funktioniert. Endlich hat es funktioniert.“

Er übernahm als Pseudonym den Namen seiner Großmutter und veröffentlichte bei Albin Michel vier weitere Romane als Yves Dierick: LES BARREAUX DE BOIS, 1959, LA PANIQUE, 1962, PROMENADE EN MARGE, 1964 (dafür wurde er mit dem Grand Prix de la Société des gens de lettres ausgezeichnet) und LES IMPORTUNES, 1965.

Diese Bücher sind keine Thriller, sondern psychologische Romane voller Intrigen. Wesentlich ist sein kritischer, saurer Blick auf das Nachkriegsfrankreich, auf seine kleinbürgerlichen Illusionen, dem Geldkult und die moralische Verschmutzung durch wirtschaftliches Elend.

Nach einem Autounfall, der seine Bewegungsfreiheit einige Zeit einschränkte, begann er in der Rekonvaleszenz einen Kriminalroman zu schreiben.

„Ich sagte mir, warum nicht mal einen Thriller ausprobieren. Und dann realisierte ich, dass das Krimi- Ding mir mehr Geld brachte als literarische Bücher.“

Bei Presses De La Cité veröffentlichte er 1963 erstmals als „Francis Ryck“ den Roman LES HEURES OUVRABLES, der im Jahr drauf von Jacques Poitrenaud mit Louis de Funès als Gaunerkomödie verfilmt wurde (bei uns lief die Klamotte unter dem Titel BEI OSCAR IST ´NE SCHRAUBE LOCKER). Ja, das brachte sicherlich mehr Geld.

Bei Presses De La Cité veröffentlichte er 1963 erstmals als „Francis Ryck“ den Roman LES HEURES OUVRABLES, der im Jahr drauf von Jacques Poitrenaud mit Louis de Funès als Gaunerkomödie verfilmt wurde (bei uns lief die Klamotte unter dem Titel BEI OSCAR IST ´NE SCHRAUBE LOCKER). Ja, das brachte sicherlich mehr Geld.

Er schrieb noch einen weiteren „Krimi“ und ging dann wieder zu Plon zurück um zwei weitere „psychologisch-literarische Romane“ zu veröffentlichen.

Ab 1966 veröffentlichte er in der „Série Noire“ bei Gallimard bis 1978 dann die 18 Thriller, die ihn zum einflussreichen Klassiker des französischen Noir-Romans machten.

Es wurde häufig darüber gerätselt, weshalb er von Gallimard wegging: „Ganz einfach. Ein anderer Verlag bot mir mehr Geld.“

Ryck sah sich als „Reisender auf den Straßen der Welt“ zwischen Spanien und

Indien, Tibet und Ceylon. Eine Zeitlang lebte er gar in einem Ashram in der

Provence. Sein starkes Interesse an asiatischen Kulturen und Religionen brachte ihn zeitweilig den Hippies nahe.

In den 1970er und 80er Jahren führte er zwischen Paris und der Provence ein Leben voller Exzesse, wenn er nicht auf Reisen ging.

Am Rande der literarischen Welt, deren Regeln er verachtete, lebte er häufig als Rucksacktourist oder bescheiden in Paris. Leute, die ihn kannten, nannten ihn „schwierig“.

Nach seiner „Gallimard-Phase“ arbeitete er verstärkt auch für die Filmindustrie. Er schrieb Originalskripte und polierte Dialoge.

In den 1990ern fand er noch Zeit, um neben seinen Romanen für sechs erfolgreiche Psychothriller mit Marina Edo zu kollaborieren. „Ich mochte das Mädchen. Es war immer lustig mit ihr.“

Er starb im Alter von 87 Jahren am 19.August 2007 allein in Paris.

„Er hat den Charakter eines Schweins, bringt dich mit Beleidigungen zur Weißglut und bringt dir dann ein Manuskript, das eine Emotion ausstrahlt, die dir den Atem raubt“,

sagte Patrick Raynal, ebenfalls Autor und von 1991 bis 2004 Herausgeber der „Serie Noire“ über ihn.

Seine Romane markieren einen Bruch mit der in den 1950er Jahren in Frankreich vorherrschenden Kriminalliteratur zwischen Psychothriller, Gangsterroman und Nachahmungen amerikanischer Muster.

In Rycks frühen Romanen spürt man bereits den „Wind des Wechsels“, der politisch dann 1968 über Europa hereinbrach. Ryck hatte ein Gespür für die Veränderungen, die sich im Bewusstsein der jungen Generation vollzog.

In Rycks frühen Romanen spürt man bereits den „Wind des Wechsels“, der politisch dann 1968 über Europa hereinbrach. Ryck hatte ein Gespür für die Veränderungen, die sich im Bewusstsein der jungen Generation vollzog.

Seine Welt der Verbrecher, Außenseiter und der Spione griff Elemente des Neo-Polar vorweg. Er hat sich nicht atemlos an Trends angebiedert, sondern sie mittel- und langfristig gesetzt.

Er ließ Geheimagenten, ausgebrochene Gangster, Außenseiter, Jugendliche gegen die Stereotypen der bürgerlichen Kultur agieren.

Er schrieb über all die marginalisierten Menschen, denen er während seiner Wanderjahre begegnete: diese Gauner, Banditen, Räuber betrachtete er als Freunde, denn er hasste die Welt der engen Kleinbürger.

Und er brachte neues, scheinbar unvereinbares, in den Noir-Roman: in seinem ersten Gallimard-Thriller, OPERATION MILIBAR (1966), kommuniziert eine Frau telepathisch mit ihrem Mann.

Ryck scheute sich nie Tabus zu brechen, indem er gelegentlich mit parapsychischen Themen experimentierte oder die Welt der Geheimdienste auf andere, realistischere Weise behandelte als die den Spionageroman dominierenden Paul Kenny oder Jean Bruce.

Francis Ryck ließ sich auf kein Genre oder Sub-Genre festlegen und war immer für eine Überraschung gut. Er schrieb Spionageromane, Psychothriller, Gangsterromane, Abenteuerromane, Polit-Thriller und natürlich alle als Noir-Literatur, Romane aus dem düsteren Ryck-Kosmos.

Seine Kriminalromane atmen die Kritik an einer Gesellschaft, die an Boden verliert, ähnlich den Filmen der Nouvelle Vague.

„Meine Helden fliehen vor sozialem Erfolg wie vor der Pest. Sie sind die letzten freien Männer.“

Diese Helden sind Ausgegrenzte und Ausgeschlossene. Was nicht heißt, dass sie nicht höchst professionell in ihrem düsteren Gewerbe sind.

Ihr Lieblingsgebiet ist die Stadt, die Menschen entmenschlicht und zerschmettert, und noch mehr die düsteren Vororte, in denen sich die Wohlhabenden konzentrieren. So schön das offene Land ist, aber die Perversionen des urbanen Lebens verfolgen dich auch dort. Verbrechen sind nicht Ursachen, sondern Konsequenzen von Entwicklungen.

Der französische Kritiker Alexander Lous brachte das 2000 so zum Ausdruck:

„Immer wenn ein neues Buch von ihm erscheint (er hat mehr als vierzig seit 1957 veröffentlicht, von denen einige in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Marina Edo entstanden sind), wissen wir nie genau, wohin er seine Leser führen wird: Rätsel-Roman, Noir-Roman, Abenteuer-Roman, Liebesroman, Psychothriller, Spionage-Roman… Und man weiß nie, in welchem Modus er seine fesselnden Geschichten erzählen wird, ob ernst oder parodistisch, romantisch oder desillusioniert, ikonoklastisch oder lustig, intim oder kochend vor Wut, über harsche Missbräuche und Exzesse der Politik, Industrie und Wissenschaft Auf der anderen Seite wissen wir immer, dass wir als Leser fast nie enttäuscht werden.“

„Immer wenn ein neues Buch von ihm erscheint (er hat mehr als vierzig seit 1957 veröffentlicht, von denen einige in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Marina Edo entstanden sind), wissen wir nie genau, wohin er seine Leser führen wird: Rätsel-Roman, Noir-Roman, Abenteuer-Roman, Liebesroman, Psychothriller, Spionage-Roman… Und man weiß nie, in welchem Modus er seine fesselnden Geschichten erzählen wird, ob ernst oder parodistisch, romantisch oder desillusioniert, ikonoklastisch oder lustig, intim oder kochend vor Wut, über harsche Missbräuche und Exzesse der Politik, Industrie und Wissenschaft Auf der anderen Seite wissen wir immer, dass wir als Leser fast nie enttäuscht werden.“

Oder:

„Rycks harte und schnörkellose, ohne jegliche Sentimentalität erzählte Romane kreisen meist um verzweifelte, sich am äußersten Rand der Gesellschaft bewegende Figuren, die im Leben nicht mehr zurechtkommen und deshalb gewalttätig werden – mit fatalen Folgen, auch für sie selbst. Die Mehrzahl der Bücher spielt in „seiner“ Stadt Paris, deren Atmosphäre eindrucksvoll gezeichnet ist.“ (https://krimiautorena-z.blog/2018/11/07/ryck-francis-2/)

Jean-Patrick Manchette, der als Vater des Neo-Polar oder neuen französischen Kriminalromans gilt, meinte, Ryck sei ein „unbestreitbarer Präzedenzfall für ihn und alle Autoren, die beschlossen hatten, ihren Geschichten eine politische Dimension zu geben, die dem Anarchismus nahe kommt.“

Bibliografie:

(nach https://krimiautorena-z.blog/2018/11/07/ryck-francis-2/ )

Les heures ouvrables (1963)

Les heures ouvrables (1963)

Nature morte aux châtaignes (1963

L’histoire d’une psychose (1964)

L’apprentissage (1965)

Opération Millibar (1966)

Ashram drame (auch unter dem Titel ‚Satan S.A., 1966)

Feu vert pour poisson rouge (1967)

La cimetière des durs – ‚Alle Fäden in ihrer Hand‘ (1968)

Incognito pour ailleurs (1968)

La peau de Torpedo (1968)

Drôle de pistolet – ‚Ein Sender im Gepäck‘ (1968)

Paris va mourir – ‚Überleben soll keiner‘ (1969)

L’incroyant (1970)

Les chasseurs de sable – ‚Wie Sand zwischen den Fingern‘ (1971)

Le compagnon indésirable – ‚Flieh nicht mit Fremden‘ (1972)

Voulez-vous mourir avec moi? – ‚Wollen Sie mit mir sterben?‘ (1973)

Le prix des choses – ‚Der Preis der Dinge‘ (1974)

Le testament d’Amérique – ‚Die Testamentsvollstrecker‘ (1974)

Ettraction – ‚Sterben, das ist nicht so wichtig‘ (1975)

Le fils de l’alligator (1977)

Nos intentions sont pacifiques (1977)

Prière de se pencher au dehors – ‚Ehrlich währt am kürzesten‘ (1978)

Nous n’irons pas à Valparaiso (1980)

Le Piège – ‚Eine Falle für drei Personen‘ (1981)

Le Piège – ‚Eine Falle für drei Personen‘ (1981)

Le nuage et la foudre (1982)

Le conseil de famille (1983)

Il fera beau à Deauville (1984)

Un cheval mort dans une baignoire (1986)

Autobiographie d’un tueur professionel (1987)

Requiem pour un navire (1989)

L’honeur des rats (1995)

Fissure (1998)

Le point de jonction (2000)

Le chemin des enfants morts (2001)

La discipline du diable (2004)

La casse (2007)

L’enfant du lac (2007).

Gemeinsam mit Marina Edo:

Les genoux cagneux (1990)

Les relations dangereuses (1991)

L’Eté de Mathieu (1992)

La petite fille dans la forêt (1993)

La toile d’araignée dans le rétroviseur (1995)

L’autre versant de la nuit – ‚Rendezvous fatal‘ (1996)

Mauvais sort (1999).