Am 28. Januar feierte der große Achim Reichel seinen 80. Geburtstag. Neben seinen Verdiensten um den Rock in zahlreichen Facetten zählt auch, das er deutsches Kulturgut vor der Vereinnahmung durch völkisches Gebaren gerettet und bewahrt hat. Und wie bei allen großen Musikern erkennt man einen Reichel-Song mit der ersten Note.

Er ist schon langelängst da, wo noch kein deutscher Rocker vor ihm war.

Thanks for the music, Achim!

Filed under: ACHIM REICHEL, Jochen König, MUSIK | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, Jochen König, MUSIK

Achim Reichel, der zweite Versuch.

2022 fiel das Konzert aus, da beteiligte Musiker an Corona erkrankt waren. Jetzt aber steht Achim Reichel in der Blüte seiner 79 Jahre auf der Bühne der Halle Münsterland. Und was ist der Mann fit: Zweieinhalb Stunden Konzert bewältigt er scheinbar locker, mit Esprit und gut bei Stimme. Es gibt zwar eine „altersgerechte“ Pause, aber mit dieser Anmerkung zielt Reichel Richtung Publikum, bei dem der geschätzte Altersschnitt 50+ locker als Euphemismus gehandelt wird.

Beim reichhaltigen Repertoire kann sich der Hamburger Musiker erlauben, gleich mit den beiden Hits „Fliegende Pferde“ und „Der Spieler“ zu starten. Es werden genug weitere Highlights folgen.

Zunächst fällt auf, dass die wehenden Keyboardflächen vom Band kommen, das wird auch weiterhin (selten) so bleiben, denn Tasteninstrumente fehlen auf der Bühne. Stattdessen ist Reichels Kombo mit drei (hervorragenden) Bläsern (Steve Wiseman/Trompete, Uwe Granitza/Posaune & Tuba, Andreas Böther/ Saxofon & Flöte)und einer Pedal Steel (Nils Tuxen) besetzt, neben Schlagzeug, Percussion (Yogi Jockusch), Bass (Achim Rafain) und Gitarren (Reichel und ebenfalls Tuxen)“.

Der singende Sägesound der Pedal Steel stürzt manche Country-Ballade in schlimm schluchzende Tiefen, bei Achim Reichel passt’s, gerade im Zusammenhang wenn Südsee-Flair erwünscht ist, wie beim unverwüstlichen „Aloha Heja He“. Das dreißig Jahre nach Veröffentlichung, ein Riesenhit in China wurde, was den Schöpfer des Songs (ein Zufallsfund, der zum Füllsel auf „Melancholie & Sturmflut“ wurde. Der Rest ist Geschichte) selbst höchst überraschend traf.

Hier – wie an zwei, drei anderen Stellen auch – singt das Publikum beeindruckend engagiert und laut mit, für Münster geradezu rauschhaft. Vielleicht befeuert von Achim Reichels ansteckendem Elan, den er sich auch für die anekdotischen Histörchen zwischen den Liedern bewahrte. Dass der Mann ein eloquenter Geschichtenerzähler ist, hat er auf vorigen Tourneen und mit seiner Autobiographie längst bewiesen. Ebenso launig fertigte er Zwischenrufer ab: „Immer die in den hinteren Reihen … Ich verstehe euch eh nicht mit den Knöpfen im Ohr. Da kommt nur so ein wogendes Plätschern an.“

Musikalisch deckte Achim Reichel seine gesamte Karriere ab – zumindest den langen Part als Solokünstler. Die „Regenballade“ und der „Klabautermann“ wurden dabei besonders gewürdigt. „Sophie, mein Henkersmädel“ und der „Herr von Ribbeck auf Ribbeck“ durften natürlich nicht fehlen, ebenso wenig die titelgebende „Regenballade“, so gespenstisch wie eindringlich vorgetragen. Dazu gesellten sich „Steaks und Bier und Zigaretten“ (klar, was sonst) , die prominenten „Trutz Blanke Hans“, „John Maynard“ und der unverwüstliche „Kuddel Daddel Du“, mit dem immer wieder erhebenden Refrain „Was kann die Welt dafür, dass ich sie liebe?“ Gerade zurzeit eine höchst berechtigte Frage.

Ebenso aktuell und mit dem nötigen Druck sehr atmosphärisch vorgetragen „Exxon Valdez“ – Reichels klarer musikalischer Kommentar zum liederlichen Umgang mit der Umwelt und den Katastrophen, die sie bedrohen.

Mit „Halla Ballu Ballay“ wurde ein starker Shanty, inklusive Mitsingparts, abgefeiert, „Die Reeperbahn Nachts um halb eins“ bekam eine Reichelsche Frischzellenkur. Der Zugabenteil wurde charmant und lakonisch abgefertigt. „Wir spielen jetzt noch ein bisschen und schenken uns das ewige Raus- und Reinkommen. Das ist für alle Beteiligten angenehmer.“ Recht gesprochen am Ende eines rundum gelungenen Konzerts, mit einer satt groovenden Band und einem charismatischen Frontmann, der aktuelle deutschsprachige Befindlichkeitsmusikanten musikalisch und vor allem textlich meilenweit auf Distanz hält.

Damit keine Zweifel aufkommen, Achim Reichel ist nicht auf Abschiedstournee.

„Vielleicht bis demnächst“, verabschiedete er sich. Gut möglich.

Filed under: ACHIM REICHEL, MUSIK, Zu Unrecht vergessene Songs | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, MUSIK, zu unrecht verggessene songs

Filed under: ACHIM REICHEL, JÖRG FAUSER, Zu Unrecht vergessene Songs | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, Jörg Fauser, zu unrecht verggessene songs

Eines der schönsten Melodramen:

und der wahrscheinlich am besten produzierte und arrangierte deutsche Song:

Und noch der größte Noir-Song:

Filed under: ACHIM REICHEL, Zu Unrecht vergessene Songs | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, Johnny Hallyday, The Rattles, zu unrecht verggessene songs

Von dem epochalen Album JOHNNY HALLYDAY MEETS THE RATTLES.

Und dann noch – von der Jochen König-Qualitätskontrolle bestätigt – eines der coolsten Videos aller Zeiten:

Filed under: ACHIM REICHEL, Bücher, Film, JAHRESRÜCKBLICK, Jochen König, Listen, MUSIK, TV-Serien | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, Film, Giallo, Jahresrückblick 2020, Jochen König, MUSIK

Ich liebe Listen, vor allem diese streng subjektiven am Jahresende.

2020 war, hauptsächlich durch Corona bedingt, ein Jahr, dass die feine englische Bezeichnung „strange“ zu Recht verdient.

Vor allem auf Filme hat das Jahr eine fatale Auswirkung gehabt. Kino fand fast gar nicht statt, deshalb fällt eine Einschätzung bildgewaltiger Filme so aus, als hätte ich sie im kleinen Arthouse-Kino ums Eck gesehen (wie seinerzeit die beiden laaangen Teile von „1900“ auf gerade mal stoffüberzogenen Holzsitzen gefühlte drei Meter von der Leinwand entfernt. D.h. ich würde glatt behaupten, unsere Sound-, Bild- und Sitzqualität daheim ist mittlerweile besser).

Weiterhin gilt:

„Das Corona-Virus hat an der Gesellschaft nichts geändert. Die Intelligenten sind immer noch intelligent und die Dummen sind immer noch dumm. Man sieht nur beides noch deutlicher.“

Zur Musik:

Jaume De Viala: Sonoritat De Mil Miralls

Mein Fazit bei Musikreviews.de: „„Sonoritat De Mil Miralls“ ist eine traumhafte musikalische Reise durch Katalonien, die sowohl auf der kleinen Folkbühne wie im Jazzkeller und im Prog-Rock-Theater Zwischenstation macht. Dabei homogen bleibt und gekonnt zwischen großer Sehnsucht und Laissez-faire kreist.“

Lucinda Williams – „Good Souls Better Angels“. Verlässlich wie immer. Ihre Stimme ist knarziger geworden, die Musik ist es auch. Auf die faszinierende Art.

Anna von Hausswolff – When Thoughts Fly. Kein Gesang, nur Kirchenorgel und diverse andere Tasteninstrumente. Es gibt Menschen, die finden das langweilig. Denen entgeht das rauschhafte Erlebnis einer wahrhaft transzendentalen Nachtmusik.

Domink Scherrer with Natasha Khan (aka Bat For Lashes): „Requiem – O.S.T.“

Die walisische Serie ist ganz okay, der Soundtrack ist eine Wucht. Hier gilt einmal: Atmosphärisch dicht ganz ohne Alkohol. Gilt auch für die Soundtracks zu „The Black Spot“ (im Original völlig konträr: „La Zone Blanche“) „La Foret“ und „Tabula Rasa“, die zwar schon++ etwas Zeit auf dem Buckel haben, aber jetzt erst von mir richtig entdeckt wurden.

Matt Holubowski: „Weird Ones“. Ich zitiere mich mal selbst: „„Weird Ones“ ist wunderschmerzlich-schön geworden, ein mehr als würdiger Nachfolger zum vorzüglichen „Solitudes“. Eine Ode an die Langsamkeit, das nachdenkliche Schlendern in eigentlich hektischen Zeiten.“

.

.

Grant-Lee Phillips: „Lightning, Show Us Your Stuff“.

Mein Americana-Album des Jahres (dicht gefolgt vom neuen Chuck Prophet-Werk „The Land That Time Forgot“). Um es mal so zu sagen: All das, was Bruce Springsteens lendenlahmes Altherren-Rockwerk „Letter To You “nicht ist.

The Alligator Wine: „Demons Of The Mind“ Ich mag keinen Retro-Rock. The Alligator Wine kommen aus Deutschland und spielen Retro-Rock. Ich liebe das Album und seine Power. Vielleicht weil die Combo näher bei den DOORS als bei Led Zeppelin ist.

White Rose Transmission – „Happiness At Last“. Selten wurde die Dunkelheit zu einem schöneren Kissen als „Happiness At Last“ es aufschüttelt. Ein mitunter tieftrauriges Album, das dennoch trostreich durch diesen coronageschwängerten Herbst lotste. Die Akustukvariante von Adrian Borlands „Winning“ ist traumhaft.

Paul Roland – „Lair Of The White Worm“. Der Mann ist natürlich gesetzt. Kurz vor Jahresende veröffentlicht Paul Roland ein weiteres seiner ganz besonderen psychedelischen, victorian-space-age-Wunderwerke. Folk, Baroque-Rock, ein geisterhafter Hauch Weltmusik, Velvet Underground treffen auf Donovan und Ian Anderson spielt im Keller von Hill House Flöte. Maskenball in einer gotischen Kathedrale. Melting away.

Idris Ackamoor & The Pyramids – „Shaman!“ Grandioses Alterswerk, eine mitreßende Mischung aus spirituellem Jazz, Psychedelic und Soul. In etwa als würden ausgeschlafene Gong auf Pharoah Sanders treffen.

Die Bücher:

Es waren vergleichsweise wenig dieses Jahr. Lara Croft und Nathan Drake forderten ihren (Zeit)tribut.

Christian Keßler – „Gelb wie die Nacht“.  Keßlers flapsiger Stil liest sich immer noch launig, wirkt nach dreißig Jahren dennoch mitunter etwas manieriert. Ändert nichts daran, dass er mit viel Zuneigung, Herzblut und kenntnisreich über ein Genre schreibt, das gerne weiter in den Focus gehievt werden darf. Sympathisch auch, dass er in jedem noch so verkümmerten Spross ein mildes Blühen entdeckt. Essentielles Nachschlagewerk, dem verwandten „Giallo: Die Farbe des Todes: Eine Chronologie des italienischen Serienkillerfilms“ von Peter Osteried analytisch überlegen (Osteried spoilert zudem heftig. Trotzdem für Giallo-Interessierte lesenswert) und nicht nur für Fans der messermetzelnden Thrillerkost aus Sigmund Freuds Schattenkabinett lohnend.

Keßlers flapsiger Stil liest sich immer noch launig, wirkt nach dreißig Jahren dennoch mitunter etwas manieriert. Ändert nichts daran, dass er mit viel Zuneigung, Herzblut und kenntnisreich über ein Genre schreibt, das gerne weiter in den Focus gehievt werden darf. Sympathisch auch, dass er in jedem noch so verkümmerten Spross ein mildes Blühen entdeckt. Essentielles Nachschlagewerk, dem verwandten „Giallo: Die Farbe des Todes: Eine Chronologie des italienischen Serienkillerfilms“ von Peter Osteried analytisch überlegen (Osteried spoilert zudem heftig. Trotzdem für Giallo-Interessierte lesenswert) und nicht nur für Fans der messermetzelnden Thrillerkost aus Sigmund Freuds Schattenkabinett lohnend.

Horst Eckert – „Im Namen der Lüge“. Nach seiner Beschäftigung mit dem NSU-Komplex, schreibt Eckert in diesem spannenden Politthriller über die Verflechtungen von Exekutive, Judikative und neofaschistischen Auswüchsen. Spannend und (leider zu) dicht an der Realität.

Willi Achten – „Die wir liebten“. Und wieder ein Selbstzitat: „“Die wir liebten” ist ein Coming Of Age-Roman, der voller poetischer Kraft von den vielen Facetten des Erwachsenwerdens erzählt. Voller Witz, Traurigkeit und Dramatik, die allem Alltäglichen innewohnt. Kleine Abenteuer, große Fluchten, Liebe und Verantwortungsbewusstsein, der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben voller Wahlmöglichkeiten. Eine überschaubare Welt der scheinbaren Freiheit, die zerbröselt, sobald die repressive, missgünstige Realität das machtvolle Zepter führt. Dann wandelt sich der Ton des Romans ins finster Schwarze, wird zum Horror. Der sich nicht aus der Phantastik speist, sondern aus der Wirklichkeit.“ Wunderbares, wichtiges Buch.

Jon Savage – „Sengendes Licht, die Sonne und alles andere: Die Geschichte von Joy Division“. Die Musik, die Stadt, der Tod. Wichtige Wegbegleiter, literarisch ansprechend gewürdigt.

Achim Reichel – „Ich hab das Paradies gesehen“. Der Mann kann charmant erzählen, und er hat was zu erzählen. Amüsant und erhellend. Für mich einer der wichtigsten (deutschen) Musiker. Natürlich inklusive A.R. & Machines, gelle Martin? Pflichtprogramm.

Andreas Kollender „Mr. Crane“. Exzellent geschriebene (fiktive) Liebesgeschichte zwischen Wahn und Wirklichkeit. Der tuberkulöse Autor Stephen Crane („Die rote Tapferkeitsmedaille“, ebenfalls von Pendragon neu aufgelegt) und die Krankenschwester Elisabeth begegnen sich in Badenweiler, in dessen Sanatorium der sterbenskranke Mr. Crane in Behandlung ist. Liebe, Paranoia und die Kraft des Erzählens. Je näher der Tod, umso intensiver das Leben.

Guillermo Martinez – „Der Fall Alice im Wunderland“. Der Nachfolger der „Oxford-Morde“ ist wieder ein intelligentes Vexierspiel. Der weiße Hase kennt den Mörder, hat aber keine Zeit, es zu verraten. Der verrückte Hutmacher denkt sich seinen Teil dazu und grinst zufrieden.

Film und Fernsehen

„The Nightingale“ ist eine düstere Rachegeschichte der besonderen Art. Jennifer Kents („The Babadook“) zweiter Langfilm erzählt von strukturellem Rassismus, Misogynie und Gewalt. Die neuseeländische Landschaft ist atemberaubend, die Darsteller*innen sind es auch. Ein Film, der wehtut und das ist auch gut so.

„The Hunt“ wurde bereits vor seinem Erscheinen kontrovers aufgenommen, sodass sich die Veröffentlichung Monat um Monat verzögerte. Die klassische „Dr. Zaroff“-Menschenjagd-Storyline als actionreiche Gesellschaftssatire voller cooler Twists und Widerhaken. Hillary Swank überzeugt, gegen den Strich besetzt (oder doch nicht?), Emma Roberts schaut nur ganz kurz vorbei und Hauptdarstellerin Betty Gilpin (die erst nach 25 Minuten auftaucht) ist ein funkelnder Diamant solitärer Art.

„Spuk in Hill House“ und „Spuk in Bly Manor“. Mike Flanagans serielle Verfilmungen der nicht ganz unbekannten Vorlagen von Shirley Jackson und Henry James gehören zusammen wie Hanni & Nanni. Ein Duo, das zum Besten gehört, was im letzten Jahr über die Mattscheibe flimmerte. Exzellente Bildgestaltung, stimmungsvoller Soundtrack, überzeugende Schauspieler*innen (insbesondere die Kinderdarsteller verdienen besonderes Lob) machen beide Serien zum düsteren Genuss. Liebe, Verlust, Verborgenes und Erahntes, (familiäre) Lügen und Traumata machen große Geistergeschichten, wahren Horror aus. Und nicht ein Übermaß an Jump Scares. Zudem eine packende Reise in die vielen Schichten der Traumdeutung.

„Birds Of Prey – The Emancipation Of Harley Quinn“. So schröcklich die „Suicide Squad“ war, so herrlich die Konzentration auf die einzig sehenswerte Komponente: Die brillierende Harley Quinn. Die sich in „Birds Of Prey“ vom Joker emanzipiert und eine Damenriege in die Oberliga der Superheld*innenfilme führt. In die vordersten Ränge. Und das in einer Zeit, die von einer magenverstimmenden MCU/DC-Übersättigung geprägt ist. Action, Fun und Frauenpower. Margot Robbie kickt sie alle.

„Knives Out“ – Ein Meta-Murder-Mystery mit einer Besetzung zum Niederknien. Voller Twists, hinterhältiger Komik, gegen den Strich-Besetzung und fröhlicher Spannung. Gewitzt wie sonst was, aber nie überheblich.

„The Devil All The Time“ – Die Verfilmung von Donald Ray Pollocks „Das Handwerk des Teufels“ ist ein aschfahler Southern Noir, episodisch aufgebaut, mit Off-Kommentar, der eine Distanzierung schafft, die diese deprimierende Schilderung über dumpfen Glauben, Misogynie, Verführung, Lust und Gewalt, erträglich macht. Die Besetzung ist erlesen, unter anderem trifft die verlockende Elvis-Enkelin Riley Keough (als prollige Femme Fatale mit Gewissen und wenig Glück bei der Wahl ihrer Männer) nach „Under The Silver Lake“ auf ihren zweiten Spiderman (geht nicht gut aus), und Sebastian „Winter Soldier“ Stan gibt einen verfetteten, korrupten Cop. Robert Pattinson indes hat das Zwielicht eingeatmet und gebärdet sich wie Christopher Walkens enthusiastischster Jünger, in einer selten unsympathischen Rolle. Overacting als Kunstform. Macht er gut. An den schwarzen Messen, die um das ersterbende Kaff Knockemstiff zelebriert werden, möchte man nicht teilnehmen. Stattdessen lieber ein heißes Bad nehmen. Der katholische Filmdienst mochte „The Devil All The Time“ nicht. Aus naheliegenden Gründen. Wir mögen diesen langsamen, aber steigen Ritt in die Finsternis dafür umso mehr.

Es war also nichts alles schlecht in diesem Jahr voller Einschränkungen und Unwägbarkeiten. Das Schönste: Ich kenne mehr Menschen, die das Leben lebenswerter machen als empathielose Rechtslenker, die Ethos für ein türkisches Bier halten. Und während Erstere prägend bleiben mögen, gilt für Letztere einmal mehr der Wunsch des tapferen Archives: „ Now the world needs to see that it’s time you should go – There’s no light in your eyes and your brain is too slow“.

2021 wird. Irgendwie. Besser.

Filed under: ACHIM REICHEL, Zu Unrecht vergessene Songs | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, zu unrecht verggessene songs

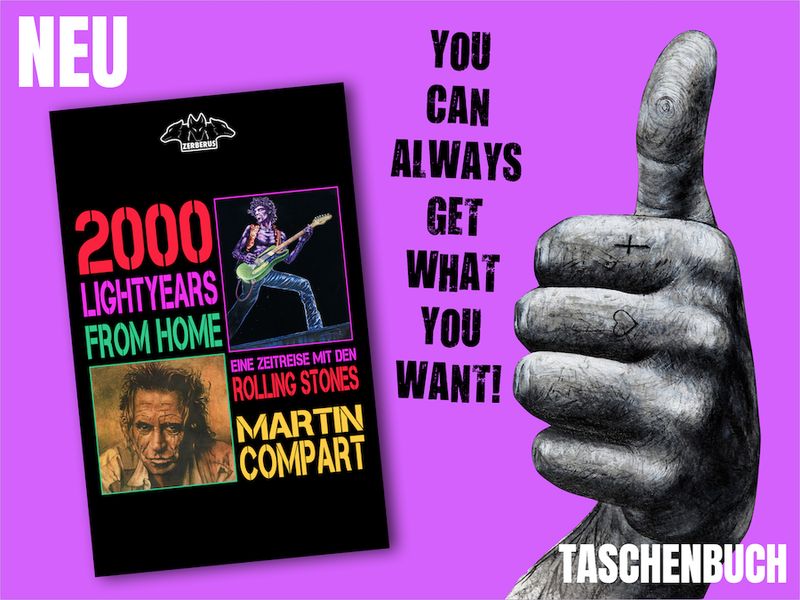

Filed under: ACHIM REICHEL, JÖRG FAUSER, MUSIK, Rolling Stones, Sekundärliteratur | Schlagwörter: Jörg Fauser, Rolling Stones

Näheres bei Zerberus.

Mit Erinnerungen an Jörg Fauser als Bonustrack.

Keith Richards by Helmut Wenske, 2011.

Filed under: ACHIM REICHEL, JÖRG FAUSER | Schlagwörter: ACHIM REICHEL, Jörg Fauser, MUSIK, zu unrecht verggessene songs

Einer der besten Love-Songs aller Zeiten:

Wo hat Fauser immer diese Lyrics hergeholt? Und wer – außer Keith – hat solche Riffs drauf?

Filed under: ACHIM REICHEL, Boston Teran, Michael Contre, MICK HERRON | Schlagwörter: Berthold Seliger, Beste 2019, Boston Teran, Christopher Huang, Klaus Bittermann, Noir

Obwohl es das Copyright von 2018 im Impressum zeigt, ist das Buch weitgehend erst seit November 2019 zugänglich und für mich deshalb das mit Abstand beste Buch des Jahres 2019.

A novel about the American theatre of the 1850s.

The New York theatre of that era was the Hollywood of its day, with all its trademark insanities. It was everything that was America. Its beauty and excitement, its rise and fall of personalities, its joys and desperations, selfish corruptions and violence. Even its hatred and racism.

Enter Colonel Tearwood’s American Theatre Company. Helmed by actor Nathanial Luck and playwright Robert Harrison, it revolutionizes the theatre of the times by bringing daily life to the stage: Love affairs, social corruption, political intrigue, violence and death grip the audience as backstage the players‘ fortunes rise and fall and rise again in an all too human play. There’s dashing Nathaniel Luck, hunted for the Pickwick Paper murders; beautiful Genevieve Wells, a con artist and swindler; Rosina Swain, aspiring actress in search of a father; and Robert Harrison, scion of a wealthy family, who was burned and disfigured in the infamous Wall Street fire, and turns the ruins of his body into art. How beautiful they were…

„This taut chronicle of despair and hope poses a powerful lens over a transformative period of our past. Unrelenting and haunting, yet at times poetic, How Beautiful They Were is deeply inventive and an irresistible read.“ – Eliot Pattison, Edgar Award winning author of the Inspector Shan Series and the Bone Rattler series

Dies ist der letzte Roman von Boston Terans DEFIANT AMERICAN-Trilogie, zu der THE CLOUD IN THE FIRE und A CHILD WENT FORTH gehören. Alle spielen im 19.Jahrhundert und sind ungewöhnliche Mischungen aus historischem Roman, Gesellschaftsroman und Thriller. Alle zeigen die USA im Gestalt annehmen, auf welchen Verbrechen sie begründet sind und welche Ereignisse dazu beitrugen, dass sie zu dem wurden, was sie heute sind.

Boston Teran überrascht immer wieder durch ungewöhnliche Sujets und natürlich seine literarische Qualität.

Boston Teran überrascht immer wieder durch ungewöhnliche Sujets und natürlich seine literarische Qualität.

Ich hätte nie geglaubt, dass ich mich einmal für Theatergeschichte interessieren würde (schon gar nicht für die des amerikanischen vor dem Bürgerkrieg im New York der 1840er Jahre).

Die Theaterwelt ist der zentrale Ort, von dem die unterschiedlichsten Hoffnungen ausgehen und der die heftigsten Verwerfungen kreuzt. „Theatre is ideas, and ideas change the flow of power, and the flow of power affects who has the money, and everyone has a dog in that fight… To live where art and life are impossible to separate.”

Der Roman ist strukturiert wie ein Theaterstück in vier Akten.

Er ist aus zwei Perspektiven erzählt: der gegenwärtigen von Nathaniel Luck und der Rückblenden von Jeremiah Fields. Ähnlich wie in E.L.Doctorows RAGTIME wird ein der Geist eines Geschichtsabschnitts der USA durch die persönlichen Verstrickungen der Charaktere definiert. Dabei führt dieses gewaltige Epos durch alle relevanten Schichten, durch Rassen und ökonomische Strukturen.

Aufklärung als historischer Thriller – inzwischen eines von Boston Terans Markenzeichen. Genau wie die Lüge des „American Dream“, wenn man ihn mit der Realität konfrontiert. Auf der Metaebene schwingt immer mit, wie es um die „Moral“ der Vereinigten Staaten seit jeher bestellt ist.

Für Künstler wie Boston Teran kann man den Amerikanern einiges verzeihen (wenn auch nicht ihren Politikern von Reagan bis Dump und ihrer White-Trash-Wählerschaft).

Für Künstler wie Boston Teran kann man den Amerikanern einiges verzeihen (wenn auch nicht ihren Politikern von Reagan bis Dump und ihrer White-Trash-Wählerschaft).

Der Leser spürt den kranken Geist des Rassismus, der das Blut vor Zorn in Wallungen bringt, wird aber mitgerissen vom Suspense und der brillanten Action. Die Auswirkungen von Gewalt und Sklaverei auf die Charaktere dürften keinen Leser unberührt lassen.

Außer Cormac McCarthy in ähnlichen Werken, findet man wohl nichts Vergleichbares. Dass Boston Teran bisher keinen deutschen Verlag hat, sagt viel über den Zustand der Branche aus. Als hätte sich die Musikindustrie dazu entschlossen, die Rolling Stones nicht unter Vertrag zu nehmen.

Obwohl der Roman – wie bei Teran üblich – auf genau recherchierten Fakten und Mentalitäten beruht, erscheint er dem heutigen Leser manchmal wie Fantasy. Entsprechend der Maxime des britischen Schriftstellers Leslie Poles Hartley: “The past is a different country, they do things differently there.”

Die Charaktere sind unvergesslich, die Brutalität schwer erträglich, die Erkenntnis zwingend, die Spannung vorantreibend und die Sprache wunderschön.

Kein anderer lebender Autor hat mich in diesem Jahrhundert bisher tiefer beeindruckt als Boston Teran, der wie ein Chamäleon die Farben wechseln kann, dabei aber immer dieselbe Meisterschaft behauptet. Unterschiedliche Genres, unterschiedliche Stile – immer gleichzeitig aktuell und zeitlos.

.

.

.

UND HIER NOCH MEHR VON MEINEN BESTEN VON 2019:

Bester Roman: HOW BEAUTIFUL THEY WERE von Boston Teran

.

Beste deutsche Erstausgabe: DEAD LIONS von Mick Herron

Bestes Debut: TOD EINES GENTLEMAN von Christopher Huang

Bester deutscher Thriller: FANAL von Michael Contre

Beste Sekundärliteratur: EINIGE MEINER BESTEN FREUNDE UND FEINDE von Klaus Bittermann und DAS IMPERIUM-GESCHÄFT von Berthold Seliger

TICKETING-GANGSTER: Berthold Seligers Analyse der Konzertindustrie

Beste TV-Serie: MINDHUNTER

https://crimetvweb.wordpress.com/category/mindhunter/

Bestes Album: DAS BESTE von Achim Reichel

Beste Wiederentdeckung: VILLAIN -sowohl Roman wie auch Film

https://martincompart.wordpress.com/category/villain/